愛猫の健康を守るため、動物病院への通院は欠かせません。

しかし、初めて猫を病院へ連れて行くとき、無理やり連れて行って猫に怖い思いをさせてしまうのは避けたいものです。

この記事では、初めての飼い主さんでも安心して実践できる、猫の動物病院への連れて行き方の基本から、嫌がるときの具体的な対処法や連れて行き方のポイントを解説します。

正しい準備と手順を知り、愛猫のストレスを少しでも減らしてあげましょう。

【基本編】動物病院への猫の連れて行き方

猫を安全に動物病院へ連れて行くうえで重要なのは、移動に使うキャリーケースの選び方と、キャリーケースに慣れてもらうための事前の準備です。

まずは、猫の飼い主さんに知っておいてほしい、動物病院への連れて行き方の基本を解説します。

キャリーケースでの移動が基本

猫を動物病院へ連れて行く際は、キャリーケースを使用するのが基本です。

抱っこやリードだけでの移動は、猫がパニックになった際に脱走してしまう危険性がとても高く、交通事故などの重大なリスクにつながります。

キャリーケースは、猫の安全を確保するための命綱です。

また、洗濯ネットに入れ、しっかりとチャックを閉めたうえでキャリーケースに入れてあげると、もしキャリーケースから飛び出てしまっても、走って逃げることができないため、より安全を確保することができます。

猫の性格や移動手段に合わせて、適切なものを選びましょう。

猫が気に入るキャリーケースを選ぶ

快適なキャリーケースは、猫のストレスを大きく軽減します。選ぶ際は、以下の4つのポイントを確認しましょう。

- 形状

- サイズ

- 通気性

- 衛生面

- 底面の安定性

日頃からキャリーケースに慣らしておく

キャリーケースを使用したときに、一度嫌な思いをしてしまうと、多くの猫はキャリーケース=嫌なところに連れて行かれると学習してしまいます。マイナスのイメージを払拭し、安全な休息場所に変えるための事前トレーニングが重要です。

まずはキャリーケースの存在を日常の一部にします。扉を外すか開けたままの状態で、猫が過ごす部屋に常に置いておきましょう。日当たりのよい場所など、猫が好む場所に設置し、中にはお気に入りの毛布などを入れて快適な寝床にしてあげます。

次に、キャリーケースとよいことを結びつけましょう。ケースの近くでおやつをあげたり、徐々におやつをケースの中へ移動させたりして、自発的に入るよう促します。毎日の食事をケースの中で与えるのも効果的です。

猫が中でリラックスできるようになったら、おやつを食べている間に一瞬だけ扉を閉め、すぐに開けて褒めてあげましょう。この動作を繰り返し、少しずつ扉を閉めている時間を延ばしていきます。

扉を閉めた状態で数cm持ち上げて下ろす、部屋の中を数歩歩くなど、短い移動を練習します。また病院へは行かない練習の外出も行います。このようにして、いざ病院に行っても、キャリーケースの中は安心して落ち着ける場所と猫に思ってもらうことが重要です。

【嫌がる猫編】動物病院への猫の連れて行き方

日頃から慣れていても、どうしてもキャリーケースを嫌がる猫はいます。

猫がキャリーケースを嫌がるときに試せる、猫のストレスを和らげながらキャリーインするための対処法をご紹介します。

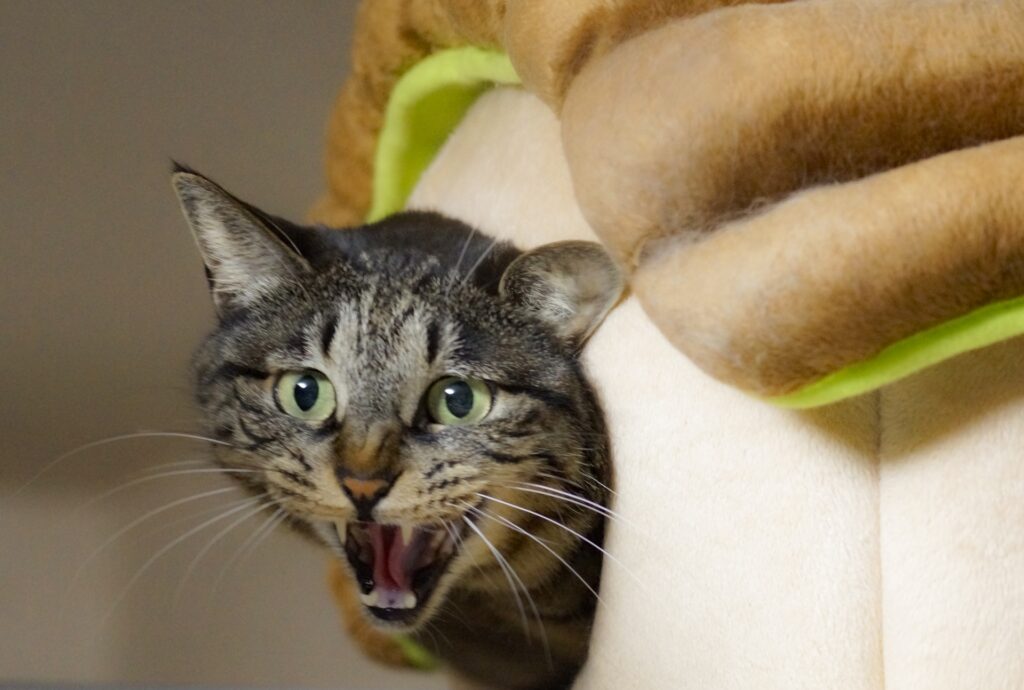

猫をタオルで包んでキャリーケースに入れる

猫を大きめのバスタオルで包み込んで視界を遮り身体にほどよい圧迫感を与えると、猫が落ち着く効果が期待できます。

猫の背後からそっとタオルをかぶせ、爪や手足が出ないように優しく身体を巻き込みましょう。

タオルをかぶせるとき、猫自身の匂いがついたタオルを使うとより安心感を与えられます。

タオルで包まれた状態の猫は抵抗が少なくなるため、上からそっとキャリーケースに入れてあげてください。

特に、上が大きく開くトップオープン型のキャリーケースだとスムーズです。

おやつやご飯でキャリーケースに誘導する

動物病院へ行く直前に、特別においしいおやつやウェットフードなど猫が何よりも好きな食べ物を、キャリーケースの奥に置きます。

猫が食べ物に夢中になっている隙に、そっと扉を閉める方法です。

ただし、おやつやご飯での誘導を成功させるには、日頃からキャリーケースの中ではよいことがあるとポジティブな経験の積み重ねが重要です。

猫を洗濯ネットに入れてキャリーケースに入れる

猫は狭い場所を好む傾向にあるため、洗濯ネットで身体を包むと落ち着きやすいです。

万が一移動中にキャリーの扉が開いてしまっても、洗濯ネットが二重のロックとなり脱走を防げます。

診察時にも、興奮しやすい猫の場合はネット越しに注射などの処置を行えるため、双方の安全確保につながるのも、洗濯ネットを利用するメリットです。

ただし、ネット単体での移動は破って脱走する危険があるため、洗濯ネットに入れた状態でキャリーケースに入れてください。

お気に入りのおもちゃやタオルなどをキャリーケースに入れる

猫自身の匂いや、飼い主さんの匂いがついたものは、猫にとっての安心材料です。

普段使っているお気に入りのタオルや毛布をキャリーケースの中に敷いてあげると、慣れない場所での不安が和らぎやすくなります。

また、誤飲の危険がない小さなおもちゃを一緒に入れるのもよいでしょう。

キャリーケースが少しでも自分のテリトリーに近い、安心できる空間だと感じさせてあげることが大切です。

ただし、物を入れすぎて中が狭くならないように注意してください。

猫を自動車で動物病院に連れて行くときのポイント

車での移動による揺れや音、知らない景色に不安を感じる猫は少なくありません。

移動中の安全を確保し、少しでも快適に過ごせるよう、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

シートベルトでキャリーケースを固定する

急ブレーキやカーブでキャリーケースが動いたり転倒したりしないよう、シートベルトを使ってしっかりと固定しましょう。

座席の傾斜でキャリーが斜めになる場合は、タオルなどを敷いて水平を保つと、猫が中で体勢を安定させやすくなります。

助手席はエアバッグ作動時の危険や、運転手の注意が散漫になる可能性があるため避けるのが賢明です。

キャリーケースにタオルなどをかけて目隠しをする

車窓から流れる景色や対向車のライトは、猫にとって過剰な刺激となり、恐怖や興奮を引き起こす原因になります。

通気性を確保できるタオルやブランケットをキャリーケースの上からかけて、外の景色が見えないようにしてあげましょう。

適度に暗く静かな環境を作ってあげると、猫は落ち着きやすくなります。

ただし、夏場など暑い時期は熱がこもりやすくなるため、メッシュ部分を完全に塞がず、エアコンで温度管理を徹底するなどの配慮が必要です。

猫を公共交通機関で動物病院に連れて行くときのポイント

電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は、自家用車とは異なるルールやマナーが求められます。

ほかの乗客への配慮はもちろん、愛猫の安全を守るためにも、事前の確認と準備を怠らないようにしましょう。

猫を乗せてもよいか事前に確認する

ほとんどの鉄道会社ではペットの同伴が可能ですが、ルールは会社によって異なります。

乗車前には利用する鉄道会社やバス会社のWebサイトを確認するか、駅係員に問い合わせましょう。

特にバス会社は、運行会社によってルールが大きく異なる場合があるため、事前の確認が不可欠です。

乗客のなかには動物アレルギーの方や動物が苦手な方もいるため、マナーを守って利用する必要があります。

猫の運賃を確認する

JRなど一部の鉄道会社では、ペットを持ち込む際に手回り品としての料金がかかることもあります。

例えばJRの場合、料金は1個につき290円で、乗車駅の改札窓口で駅係員に申し出て手回り品きっぷを購入する必要があります。料金は距離に関わらず一律です。

一方で、東京メトロのような私鉄や地下鉄では無料の場合も多いですが、会社によります。

スムーズに乗車するためにも、運賃の有無と支払い方法を事前に調べておきましょう。

完全に蓋を閉められるキャリーケースを選ぶ

公共交通機関で利用できるキャリーケースには、サイズや形状に規定があります。

一般的には長さ70cm以内で、縦・横・高さの合計が90cm~120cm程度のケースで、完全に蓋が閉まり、猫の全身が収まることが条件です。

リュックタイプやショルダータイプも便利ですが、顔や身体の一部が出るようなスリングやバッグは認められていません。

移動中に猫が外に出ないような、頑丈で完全に蓋を閉められる構造のキャリーを選びましょう。

迷子札をつけておく

万が一の脱走に備えた、迷子札の装着はとても重要です。

キャリーケースが破損したり、不意のタイミングで扉が開いてしまったりする可能性はゼロではありません。

首輪に、飼い主の連絡先が書かれた迷子札や、マイクロチップを装着しておけば、再会できる可能性が格段に高まります。

猫を自転車で動物病院に連れて行っても大丈夫?

近距離であっても、自転車で猫を動物病院へ連れて行くのはおすすめできません。

自転車のカゴにキャリーケースを乗せる方法は、急な段差や物音に猫が驚いて暴れた際に、ケースごと落下する危険性がとても高いです。

また、飼い主さんがキャリーを背負ったり抱えたりして運転するのも、バランスを崩しやすく転倒のリスクがあります。

猫は振動や騒音に敏感なため、自転車での移動は大きなストレスを与えてしまうおそれがあります。

できるだけ徒歩や公共交通機関、車(タクシー含む)で通院してあげましょう。

どうしても猫が動物病院を嫌がるときの対処法

あらゆる手を尽くしても、猫が恐怖やパニックを起こしてしまい、どうしても動物病院へ連れて行けないケースは少なくありません。

猫にも飼い主さんにもストレスがかかる場合は、往診を選択するのもひとつの手です。

往診は獣医師が自宅まで来て診察してくれるサービスで、猫は住み慣れた環境で診察を受けられるため、移動や待合室でのストレスがありません。

ただし、往診は通常の診察料に加えて追加料金が別途必要になったり、自宅でできる検査や処置には限りがあったりします。

往診を検討する際は、かかりつけの病院に往診対応の可否を相談してみましょう。

まとめ

猫を動物病院に連れて行く際のポイントは、事前の準備と移動中の安全確保が大切です。

もし嫌がってしまった場合も、タオルや洗濯ネットなどを活用し、猫の気持ちを落ち着かせる工夫を試してみてください。

どうしても難しい場合は、往診を視野に入れるのもひとつの手です。

動物病院への正しい連れて行き方を実践し、愛猫の大切な健康を守っていきましょう。

参考文献