「最近、うちの子がやたらとかゆがる…」「お腹の調子が悪いみたい」そんな症状があると、もしかしたら寄生虫が原因かもしれません。犬や猫は外出先以外でも、飼い主さんの靴や外から持ち込まれたものなどを介して、知らないうちにノミやダニ、腸内寄生虫に感染することがあります。寄生虫はペットの健康を脅かすだけでなく家族にも感染するリスクがあるため、しっかりとした予防と早めの治療が大切です。この記事では、犬や猫に寄生する主な寄生虫の種類から引き起こす症状、動物病院での治療方法や予防策について詳しく解説します。

犬や猫に寄生する主な寄生虫の種類

犬や猫に寄生する虫は、大きく分けて外部寄生虫と内部寄生虫の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ノミ・ダニによる外部寄生虫

ノミ・ダニは、犬や猫の皮膚に寄生し、かゆみや皮膚炎を引き起こすだけでなく、病気を媒介する危険な寄生虫です。特に春から秋にかけて活発になり、草むら、絨毯、ペットの衣類や寝床などで繁殖します。ノミはさらに瓜実条虫という寄生虫感染を合併したり、バベシア症やへモプラズマ症などダニが媒介する感染症を媒介することもあるため、家族全員で気をつけなければいけません。そしてノミやダニの感染を防ぐなかで見落としがちな点は、飼い主さんからの感染です。飼い主さんの靴や衣服に付着して室内へ侵入し、ペットに寄生する例は珍しくありません。また、高層階のマンションからノミやダニの感染が報告されることもあるため、完全室内飼育の場合でも油断は大敵です。予防薬を欠かさず、生活空間の清掃を徹底することが不可欠です。

回虫・鉤虫・条虫などの内部寄生虫

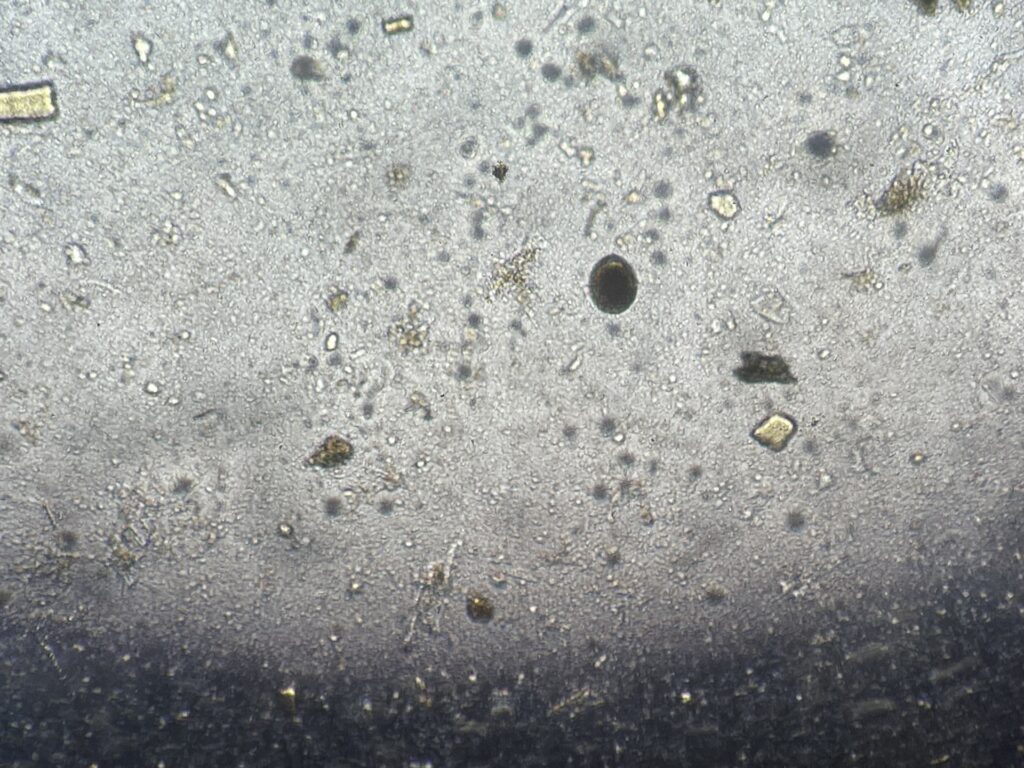

回虫や鉤虫、条虫といった内部寄生虫は、犬や猫の腸に寄生して栄養を奪ったり、消化不良や下痢を引き起こしたりします。これらの寄生虫は、感染した動物の便や、汚染された土や水を介して感染したり、母犬・母猫からの母子感染、ノミを介しての感染など、知らない間に様々な経路で侵入します。子犬が食べても全く成長しない、便がなんとなく緩い、原因不明の貧血が続くなどの症状がある場合は寄生虫感染を疑い、すぐに動物病院を受診しましょう。内部寄生虫は人にも感染する可能性があるため、見落とさないよう注意しましょう。

フィラリア(犬糸状虫)

フィラリアは蚊を媒介して犬や猫に感染し、心臓や肺に寄生して命に関わる病気を引き起こします。フィラリアが感染すると、成長しながら数ヶ月かけて心臓や肺の血管に寄生します。成長した虫は血液の流れを妨げ、重症化した場合には呼吸困難や心不全を引き起こします。また、重度のフィラリア症では赤血球が破壊されて血色素尿(赤褐色や暗赤色の尿)が見られることがあります。この血色素尿は腎臓障害の兆候となることもあるため、早急な獣医師の診察が必要です。特に蚊が多い5月~11月は感染リスクが高くなるため、予防が必須です。

予防をしていない子が咳を頻繁にするようになったり、お腹が膨らんできた場合、または尿の色が変わった場合はフィラリア症の可能性があります。また、猫のフィラリア症は犬より発症率は低いものの、突然死するケースもあるため、予防しておくと安心です。フィラリアは毎月1回の予防薬で確実に防げるため、毎年必ず予防を徹底しましょう。月に1回の投薬が難しい場合は、年に1回の注射で予防できる場合もあります。1度かかりつけの動物病院に相談してみましょう。

寄生虫が引き起こす症状

犬や猫が寄生虫に感染すると、体の内外でさまざまな不調が現れます。 しかし、症状は軽い違和感から始まることも多く、飼い主さんが気づいたときにはすでに感染が広がっているケースも少なくありません。体調の異変を見逃さず、早めに対処することがペットの健康を守る鍵となります。ここからは、寄生虫が引き起こす具体的な症状について詳しく解説します。

下痢や嘔吐・食欲不振

寄生虫が腸に寄生した場合は、下痢や嘔吐、食欲不振など、消化器の症状が主体で現れます。寄生虫は腸の壁に付着し、栄養を奪ったり、炎症を引き起こしたりするため、消化機能が正常に働かなくなります。そのため水下痢が続いたり、食べても体重が増えない、元気がなくなるなどの症状がみられることが少なくありません。

皮膚の痒みや腫れなど

ノミやダニなどの外部寄生虫が犬や猫の皮膚に寄生すると、強いかゆみや炎症、脱毛などの症状が現れます。 さらにノミの唾液はアレルギー反応を引き起こしやすく、ノミアレルギー性皮膚炎になると、皮膚が赤くただれ、長期にわたって激しいかゆみに悩まされます。また、ダニに咬まれると局所的に腫れるだけでなく、ダニが媒介するバベシア症やヘモプラズマ症、SFTSなどの感染症にかかるリスクもあります。さらに、皮膚を引っかきすぎて傷ができると細菌感染を起こし、新たな合併症を引き起こしかねません。皮膚の異常が続く場合は、単なる湿疹や乾燥ではなく寄生虫が原因の可能性もあるため、早めに動物病院で診察を受けましょう。

発熱や免疫力の低下

寄生虫感染が進行すると、体力が奪われて免疫力が低下し、発熱や感染症にかかりやすくなります。特にフィラリア症では、血流が悪くなることで臓器に負担がかかり、発熱や呼吸困難を引き起こしやすくなります。また、内部寄生虫が腸内で増殖すると消化器の炎症が進み、栄養不足や貧血が悪化します。 特に若齢や高齢の犬猫は免疫力が低い傾向があるため、寄生虫感染がきっかけで免疫力がさらに低下し、重篤化しやすいためより注意が必要です。「最近元気がない」「すぐに疲れる」といった症状が続く場合は、寄生虫感染の可能性も考え、早めに動物病院で検査を受けることが大切です。

動物病院へ行くべきタイミング

寄生虫の感染は、初期症状が軽いため見逃しやすいですが、悪化すると健康に深刻な影響を及ぼします。以下のような症状が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう

下痢や嘔吐が続く場合

1〜2日で改善しない下痢や嘔吐が続く場合は、すぐに動物病院で診察を受けるべきです。特に、ペットショップやブリーディング施設から迎えた子犬や子猫は、多頭飼育下にいるため寄生虫に感染しているリスクが高いです。内部寄生虫に感染すると、慢性的な消化不良や下痢、嘔吐、体重減少などの症状を引き起こします。下痢や嘔吐は軽視せず、数日続く場合は動物病院で検査を受けることが大切です。

体重減少や食欲不振が見られる場合

食べているのに痩せていく場合は、寄生虫によって栄養を奪われている可能性があるため、早めの診察が必要です。寄生虫によって食べ物からの栄養吸収が阻害され、体重が増えにくくなります。感染した子犬はお腹が空き食欲が増すこともあるため、飼い主さんが気づきにくい場合も少なくありません。そのため食欲がある場合でも安易に見過ごさず、違和感を感じた時点で早めに動物病院で検査を受けましょう。

肛門周りを頻繁に舐めたりこすりつけたりする場合

犬や猫が肛門を頻繁に舐めたり、床にこすりつけるような仕草をする場合は、寄生虫感染が原因の痒みかもしれません。 条虫は腸内に寄生し、成長すると卵を含んだ小さな節を肛門から排出します。これが肛門周りに付着すると、強いかゆみを引き起こします。

お尻を舐めたり地面に頻繁にこすりつける症状がある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。飼い主さんが便のなかや肛門周りに白い米粒のようなものを見つけて感染が発覚することもあります。 これは条虫の卵を含んだ節の一部です。このようにうんちの様子からも、寄生虫感染を疑うことができるため、毎日のうんちにも気を配り、寄生虫が混ざっていないかチェックする習慣を身につけましょう。

万が一虫がいた場合でも、適切な駆虫薬を使用することで完治が可能です。また内部寄生虫がいた場合は、ノミダニ予防も同時に行うことで、ノミダニからの再感染を防ぐことができます。

毛艶が悪く元気がない場合

毛並みがパサつき、ツヤがなくなったり、元気がなく寝ている時間が増えた場合も要注意です。 内部寄生虫は腸内で栄養を奪うため、被毛の質が悪くなりハリやツヤがなくなります。また、ノミダニ以外にも血を吸う寄生虫は存在します。感染すると慢性的な貧血を引き起こすリスクがあるため、子犬や子猫にとっては危ないです。

「最近ブラッシングしても毛艶が悪い」「活発だったのに最近元気がない」と感じたら寄生虫の影響を疑って、動物病院で血液検査や便検査を受けることが大切です。 早期に対処すれば、体力の回復も早まり、健康な毛並みを取り戻すことができます。

動物病院での寄生虫への治療

寄生虫の感染が確認できたら、動物病院では寄生虫の種類に応じて駆虫薬による治療を行います。駆虫薬は飲み薬やスポットタイプ、注射薬などいくつかの種類があり、寄生虫の種類や重症度によって使いわけます。重度の感染では、脱水や貧血などの合併症の治療が必要になることもあります。寄生虫を完全に駆虫するため、種類によっては治療期間は数週間から数ヶ月かかる場合もありますが、ほとんどの寄生虫感染症は適切な治療を行うことで改善します。

これらの治療に加えて、感染を繰り返さないよう飼育環境の清潔を保つことや、定期的な糞便検査を行うことが大切です。また、ノミやダニなどの外部寄生虫を防ぐ予防薬の投与や、複数の動物を同時に飼育している場合には互いの接触による感染拡大を防ぐための対策も欠かせません。

寄生虫対策のために飼い主さんができること

寄生虫対策についてここまで解説してきました。では、飼い主さんのできる寄生虫対策にはどのようなものがあるのでしょうか。ここではその方法について解説していきます。

ワクチンを接種する

ワクチン接種は、レプトスピラなどの感染症を防ぎ強い免疫力をつけるために非常に有効な手段です。ワクチンは、主に細菌やウイルス感染症に対してのものですが、ワクチン接種を行うことで感染症に対する免疫をつけられます。万が一感染症と寄生虫疾患を併発してしまうと、重症化してしまい命に関わるリスクが高まります。そのためワクチンは、寄生虫予防と一緒に行うことが非常に重要です。

ペットの健康管理を習慣化する

寄生虫感染を防ぐためには、家族で愛犬や愛猫の体調を日頃からチェックし、小さな異変にも気づくようにしましょう。普段からペットの健康状態を観察していれば、早い段階で異常に気づくことができます。毎日のブラッシングやスキンシップで皮膚の状態を観察することはもちろん、下痢や血便、便に白い粒が混ざっていないか、うんちのチェックを行うのも忘れずに行って下さい。

大事なペットの健康管理を習慣化することで、寄生虫感染の早期発見・早期治療が可能になります。

生活環境を清潔に保つ

ペットが暮らす部屋や、自宅を清潔に保つことも、寄生虫を防ぐ大切なポイントです。ノミやダニは、カーペットや布団、ベッドなど、ペットが好む場所で繁殖します。布類やベッドは週1回程度、40℃以上のお湯で洗濯すると、ノミやダニの卵を除去しやすくなります。

そして部屋の角にたまりやすい毛ボコリもまた寄生虫の温床です。掃除機などで定期的に掃除を心がけましょう。定期的な清掃はペットだけでなく、家族みんなが健康に過ごすための大事なステップになります。

多頭飼育で駆虫するときは全頭駆虫予防することも心がけましょう。

定期的に動物病院で健康診断を受ける

年に1〜2回程度は、定期的な健康診断を受けに動物病院を受診しましょう。毎日一緒に過ごしていると、ペットの些細な変化には気づきにくいものです。定期的に専門家に診てもらうことで、飼い主さんが気づきにくい異変を早期に発見し、対処することが可能です。診察しながら日頃の生活で出てくる疑問や、心配ごとを相談することで健康への不安もなくなります。寄生虫感染を防ぐだけでなく、総合的な健康を維持してあげましょう。

まとめ

寄生虫は犬や猫の健康を脅かすだけでなく、人にも感染するリスクがあります。感染すると、下痢や嘔吐、かゆみ、元気消失などの症状が現れ、重症化すると命に関わることもあるため、日頃から家族みんなで意識して向き合うことが重要です。予防の基本として、ワクチン接種や駆虫薬での予防、日頃の健康管理から定期的な健康診断も欠かさずに行いましょう。愛犬・愛猫を怖い寄生虫から守り、家族みんな健康で快適に過ごしてくださいね。