ペットが繰り返し皮膚をかゆがったり赤くただれたりする場合、アレルギーが原因かもしれません。アレルギー症状は犬や猫をはじめ多くのペットで見られ、慢性的なかゆみや皮膚炎となって現れます。そうした症状に悩むペットのために、アレルギー専門の動物病院や専門医による診療が注目されています。本記事では、アレルギーに特化した動物病院とは何か、一般の動物病院との違いや、診療の流れ、主な検査・治療内容、費用の目安などを詳しく解説します。

アレルギー専門の動物病院の概要と一般の動物病院との違い

一般的な動物病院とアレルギー専門の動物病院では何が異なるのでしょうか。本章では、アレルギー専門動物病院と一般の動物病院との違いについて解説します。

アレルギー専門動物病院とは

アレルギー専門の動物病院とは、その名のとおりペットのアレルギー疾患の診療に特化した動物病院です。具体的には、犬や猫などの皮膚科・アレルギー疾患を専門に扱う獣医師が在籍し、アレルギー性皮膚炎やそのほかのアレルギー症状に対して高度で詳細な診察・治療を提供します。

一般に、アレルギー専門施設では、単にかゆみを抑えるだけでなくアレルゲン(原因物質)の特定や免疫療法など原因にアプローチする治療に力を入れている点が特徴です。

アレルギー専門動物病院とほかの動物病院の違い

アレルギー専門病院と一般的な動物病院の大きな違いは、診療の専門性と手厚さにあります。一般の病院でもアレルギー疾患の診療は行われますが、どうしても限られた時間で対症療法的に治療を行うケースが多くなりがちです。また、専門病院では診療予約制であることが多く、通常の外来とは別枠でじっくり診察できる時間帯を設けています。これによりほかの診療に追われず時間をかけて診られます。

さらに、前述のように特殊な検査・治療が行えるのも大きな違いです。血液を使った各種アレルギー検査や減感作療法用のワクチン調製なども行われます。こうした高度な検査・治療体制が整っていることが、一般病院との違いとして挙げられます。

アレルギー専門動物病院で診てもらえる動物の種類と疾患

アレルギー専門動物病院では、アレルギーに関わる病気であれば診てもらえるのでしょうか。本章では、アレルギー専門動物病院で診てもらえる動物の種類と疾患について解説します。

アレルギー専門動物病院で診察を受けられる動物

動物は人間と同様、アレルギー性皮膚炎などアレルギーの病気を発症することが知られています。専門病院の主な対象は、その数から犬や猫が多くなりますが、そのほかのペットにもアレルギー疾患は起こりえます。

しかし、症例数は犬猫に比べて少ないため、専門病院でも診療対象を犬猫に限定している場合があります。ただし、病院によってはそういったそのほかの皮膚科外来を持つ場合や、特殊なケースで相談に乗ってくれる場合もあります。

アレルギー専門動物病院で対象となる疾患

アレルギー専門病院が扱う主な疾患として、以下のようなものが挙げられます。

- アトピー性皮膚炎

- 食物アレルギー

- ノミアレルギー

- 接触性皮膚炎

- 疥癬(かいせん)

以上のように、アレルギー専門医が扱う疾患はさまざまです。それぞれ症状や原因が異なるため、正確な診断のうえで適切な治療戦略を立てることが重要です。

アレルギー専門動物病院での診療の流れ

アレルギー専門動物病院は一般の動物病院と同じような診療なのでしょうか。本章では、アレルギー専門動物病院を受診する際に必要なこと、そして、どのような診療の流れになるのかを解説します。

予約

アレルギー専門の診療を受けたい場合、まずは予約を取る必要があります。多くの専門病院は完全予約制であり、飛び込みで行ってもすぐには診てもらえないことがあります。一般診療と別枠で時間を確保しているため、電話やWebで事前予約をしましょう。なかにはかかりつけ獣医からの紹介状があるとスムーズに予約できる場合もあります。現在の主治医に「専門医を紹介してほしい」と相談し、紹介状を書いてもらえるようであればお願いするとよいでしょう。

診察

予約日時に来院すると、まず問診と一般身体検査・皮膚のチェックが行われます。これまでの症状の経過や治療歴について、また発症時期、症状の部位・季節性、飼育環境、食事内容、ほかの持病や過去の治療への反応などを細かく確認します。飼い主さんはペットの様子についてできるだけ正確に伝えましょう。痒がる様子の写真や動画、日々の症状メモなどがあると診断の助けになることがありますので、あれば持参するようにしてください。

検査

初診の診察が一通り終わると、さらに詳しい追加検査が提案されることが多いです。専門医は問診・診察でアレルギーが強く疑われる場合でも、いきなり高額なアレルギー検査に進む前にほかの原因の除外をします。ほかの原因が否定され、アレルギーに関わる病気だとわかれば、アレルギー検査を行います。アレルギー検査にはアレルゲン特異的IgE抗体検査や皮内反応試験、除去食試験、リンパ球反応検査などがあります。

診断と治療内容の提案

すべての情報と検査結果を踏まえて、最終的な診断と治療方針の提案がなされます。診断に基づき、ペットに合わせたオーダーメイドの治療プランが提示されます。その内容は多岐にわたりますが、例えば食物アレルギーと判明したので原因の餌を除去し、皮膚の炎症を抑える内服薬とスキンケアを組み合わせましょうなどです。治療ごとのメリット・デメリット、副作用や費用感などの説明もあります。

アレルギー専門動物病院で行われる主な検査内容

アレルギーの診断のために、さまざまな検査が行われます。本章では、アレルギー専門動物病院で行われる検査について解説します。

皮内反応試験

皮内反応試験とは、アレルゲンと思われる物質を少量ずつ皮膚の中に注射し、その部分が赤く膨れる反応を見ることでアレルギーの原因を調べる検査です。人間のアレルギー検査(プリックテスト)と似ていますが、動物の場合は検査部位の広範囲の毛刈りが必要で、また一度に多数の物質を注射するため鎮静剤による軽い麻酔下で行うことがあります。検査自体は15分ほどで結果が判明し、どの物質に対して強い反応が出たかを判定します。

血清アレルゲン特異的IgE抗体検査

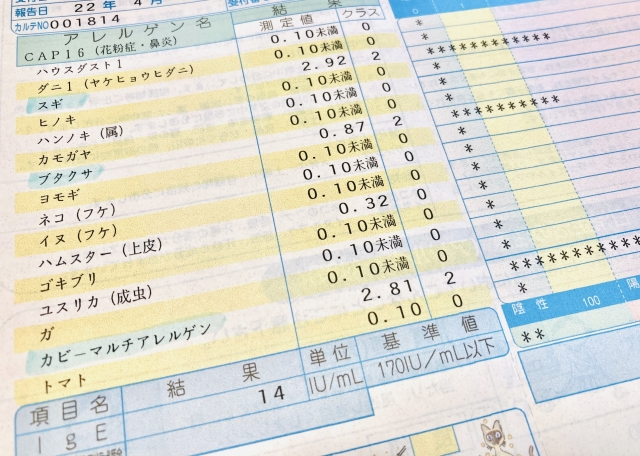

アレルゲン特異的IgE検査とは、ペットの血液中に含まれるIgE抗体が何に反応しているかを調べる血液検査です。アトピー性皮膚炎などが疑われる場合に最も一般的に行われる検査で、採血した血清を使って実施されます。検査では複数のアレルゲンを血清中のIgE抗体と反応させ、それぞれのアレルゲンに対するIgE量を測定します。

除去食試験

除去食試験とは、アレルギーの原因となりうる食材をすべて排除し、決められた限定的な食事だけを一定期間与えるというものです。具体的には、獣医師と相談のうえで今まで与えていたフードやおやつを一切中止し、動物が生まれてから食べたことのないタンパク質源(アレルギーになりにくいと考えられる食材)や加水分解タンパクを使用した療法食と水のみの生活に切り替えます。

もし除去食期間中に症状が明らかに改善すれば、そのペットは何らかの食物アレルギーである可能性が高いと判断されます。そして、元の食餌に戻して症状が再発すれば食物アレルギーであることが確定診断できます。再発しなければアレルゲンが別にある可能性も考えます。この一連の流れによって、どの食材が原因かを特定していきます。

アレルギー専門動物病院でのアレルギー治療の内容

アレルギーが原因とわかれば、次に治療に移ります。本章では、アレルギー専門動物病院で行われる治療について解説します。

アレルギー治療の目標と期間

アレルギー疾患の治療は、いかにペットの痒みや不快感をコントロールし、生活の質を向上させるかが目標となります。残念ながら完全に治し切ることが難しいケースもあり、特にアトピー性皮膚炎などは一生付き合う可能性が高い病気です。そのため、治療は長期的な管理となり、飼い主さんの根気強いケアや定期的な通院が求められます。

内服薬による治療

アレルギー症状、とりわけ強い痒みや炎症を抑えるために用いられる飲み薬はいくつかの種類があります。代表的なものを挙げます。

- 抗ヒスタミン薬

- ステロイド(副腎皮質ホルモン)

- 免疫抑制剤

- 分子標的薬

- 生物学的製剤

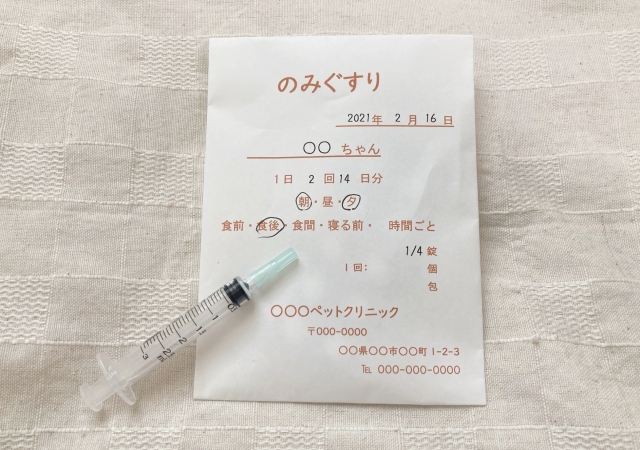

これらの内服薬は、症状の程度やペットの体質に応じて選択されます。初期は症状を一気に鎮めるため複数の薬を併用し、状態が安定したら副作用の少ない薬だけに減らしていくという流れになります。

外用薬による治療

皮膚に直接作用させる外用療法も、アレルギー治療の大切な柱です。内服薬だけに頼らず、皮膚そのものの状態を改善することで、相乗的に症状コントロールがしやすくなります。主な外用療法には以下のようなものがあります。

- 薬用シャンプー

- 保湿剤の外用

- 外用薬(塗り薬)

- 消毒剤・スプレー

外用療法は動物の性格や飼い主さんの手間にも左右されます。シャンプーが大嫌いな子もいれば、おとなしくお風呂に入れる子もいます。しかし、皮膚のコンディションを整えるスキンケアはとても重要です。

食事療法

アレルギー治療における食事管理もとても重要です。特に、食物アレルギーが判明した場合、その原因となる食材を含まないフードに切り替えることが治療の基本となります。例えば、牛肉アレルギーとわかれば牛肉不使用の療法食に変えるといった対応です。適切な食事管理によって皮膚症状の劇的な改善が期待できることもあります。

減感作療法(アレルゲン特異的免疫療法)

減感作療法(アレルゲン特異的免疫療法)とは、アレルギーの原因となっているアレルゲンを少しずつ体内に投与していくことで身体をそのアレルゲンに慣らし、過剰反応を起こさなくさせる治療法です。動物では主に犬アトピー性皮膚炎に対して実施され、特定された環境アレルゲン(ダニ、花粉、カビなど)のエキスを少量から徐々に増量しながら定期的に皮下注射します。最終的に維持量を一定間隔で投与し続けることで、症状の緩和や発作の予防を図ります。

環境整備やスキンケアの指導

アレルギー治療では、生活環境の改善や日常のスキンケアについての指導も欠かせません。いくら薬を使っても、アレルゲンへの曝露が続けば症状はぶり返してしまいます。専門病院では飼い主さんに対し、ペットを取り巻く環境でできる限りアレルゲンを減らす工夫や、皮膚を健やかに保つための日々のケア方法を丁寧に教えてくれます。同時に、日常のスキンケアも指導されます。上述したシャンプーや保湿を家庭でも継続することはもちろん、ブラッシングで皮膚を清潔に保つなど、ペットの状態に合わせたケアを続けましょう。

アレルギー専門動物病院を選ぶうえでの注意点

アレルギーに関わる病気は治療とケアが長期間に及ぶため、病院選びがとても重要です。本章では、アレルギー専門動物病院を選ぶうえでの注意点について解説します。

かかりつけの動物病院との情報共有と連携

アレルギー専門医にかかる際には、現在のかかりつけ動物病院との連携も大切です。可能であれば、かかりつけ医に紹介状やこれまでの診療情報をまとめてもらい、それを持参すると専門病院での診療がスムーズになります。

セカンドオピニオンの重要性

セカンドオピニオンとは、今診てもらっている獣医師とは別の獣医師の意見を聞くことです。アレルギー疾患のように長期的な管理が必要で治療法も多岐にわたる病気では、セカンドオピニオンを活用する価値は大いにあります。「長く同じ治療を続けているがよくならない」「ほかに方法はないのか知りたい」と感じたとき、専門の獣医師に相談してみることで新たな治療の選択肢が見つかる可能性があります。

アレルギー専門動物病院でかかる費用の目安

専門的な診療を受けるとなると、気になるのが費用面でしょう。アレルギー専門病院での診療費は、初診料・再診料、各種検査料、治療に使う薬剤料や処置料などで構成されます。病院や地域によって差はありますが、おおよその目安を以下に紹介します。

まず初診料(診察料)ですが、初診に関しては5,000円〜15,000円超と幅があります。再診料はもう少し安く、数百円〜数千円程度になります。

アレルギー検査費用は実施する検査内容によって大きく異なりますが、主な検査の相場は次のとおりです。

- アレルゲン特異的IgE血液検査:約20,000〜30,000円

- 皮内反応検査:約5,000〜10,000円

- 除去食試験:数千〜10,000円

- 複数の検査を組み合わせると数万円単位の出費は見込んでおく必要があります。

治療費は治療内容によってさまざまですが、主なものを挙げます。

- 内服薬

月10,000〜15,000円 - 外用薬・シャンプー

薬用シャンプーは1本2,000〜4,000円程度、保湿スプレーやローションも2,000円前後です。処方薬の外用剤は1本1,000〜2,000円程度です。それらに加え、専門病院での指導料や処置料がかかることもあります。 - 減感作療法

初回にアレルゲンワクチン作成費として20,000〜30,000円程度、以降の注射代が月々5,000〜10,000円ほどかかります。ただしプログラム内容で変動します。

以上が費用の概算ですが、ペットの状態や治療内容によって上下します。専門病院の初診時におおまかな今後の費用見積もりを相談してみるのも一案です。治療法はいくつも選択肢がありますから、「なるべくコストを抑えたい」などの要望も遠慮なく伝えましょう。

まとめ

ペットのアレルギー疾患に悩む飼い主さんにとって、アレルギー専門の動物病院は強い味方となります。専門医による的確な診断のもと、アレルギー検査や食事療法、内服薬・外用薬、免疫療法、そして日々のケア指導まで総合的な治療が受けられるでしょう。一般の動物病院との違いは、豊富な専門知識と検査設備、時間をかけた丁寧な診療、原因に踏み込んだ治療方針にあります。愛犬・愛猫の症状がなかなか改善せずお困りの場合は、かかりつけ医と連携しつつ専門医のセカンドオピニオンを求めることも検討してください。専門病院のサポートを得ながら、日々の観察とケア、環境整備をコツコツ続けていきましょう。ペットにとって適切な治療と暮らしを整えるために、本記事の情報がお役に立てば幸いです。

参考文献