愛猫の毛が抜ける、皮膚が赤くただれるといった症状が現れたら、飼い主さんは「もしかしてカビ?皮膚病?」と心配になることでしょう。

その症状は、カビ(=真菌)の一種である糸状菌(しじょうきん)による感染症かもしれません。

この記事では猫に多く見られる真菌感染症である皮膚糸状菌症についてを中心に、特徴や見分け方、正しい対処法を獣医師監修のもとで、詳しく解説します。

猫の皮膚にカビが生えるとどうなる?

- 猫の皮膚にカビが生えるとどのような状態になりますか?

- 猫の皮膚にカビが生えると、皮膚にさまざまな異常が現れます。

皮膚糸状菌症のうち、カビが表皮および爪に感染している状態を表在性皮膚糸状菌症といい、以下のような症状が見られます。

・皮膚の脱毛:円形に毛が抜ける

・紅斑、丘疹:赤みや小さなブツブツができる

・水疱、膿疱:水ぶくれや、膿をもったできもの

・痂皮、落屑:かさぶた、フケのような皮むけ

症状が進行し、カビが真皮より深くに感染すると深在性皮膚糸状菌症となり、皮膚が盛り上がる結節(肉芽腫病変)ができることがあります。

- 猫の皮膚に生えるカビの特徴を教えてください。

- 猫の皮膚に感染するカビは、真菌の一種である皮膚糸状菌が原因となることがほとんどです。症状は前項で説明したとおりですが、ほかに以下のような特徴があります。

・接触感染する

・人やほかの動物に感染することがある

・感染していても症状が出ない猫が存在する

・カビが長期間存在する

まれにクリプトコックス症やスポロトリクス症、アスペルギルス症など、ほかの真菌による感染症が見られることもあります。

これらは、皮膚だけでなく呼吸器や中枢神経に症状が出ることがあり、より重篤になるケースもあります。

猫の皮膚にカビが生える主な原因と感染しやすい部位

- 猫の皮膚にカビが生える原因を教えてください。

- 猫の皮膚にカビ(真菌)が生える主な原因は、感染している動物との接触感染や、カビが付着したブラシや寝具などを介した間接感染です。

一部の皮膚糸状菌は土壌や埃の中にも生息しており、外で遊ぶことで感染することもあります。

- カビが生えやすい部位はありますか?

- 皮膚糸状菌症の症状は全身におよびますが、耳や顔、四肢からカビが生えやすい特徴があります。これらの部位は接触や摩擦が多く、カビが付着しやすいため、初期症状として注意が必要です。

カビに感染しやすい猫の特徴と飼育環境

- 子猫や老猫はカビが生えやすいですか?

- はい、子猫や老猫は免疫機能が未発達または低下しているため、皮膚糸状菌などの真菌感染症に罹患しやすいとされています。

健康な成猫であっても皮膚糸状菌に感染することはありますが、無症状のまま真菌を保有しているケース(無症状キャリア)も少なくありません。

- 多頭飼育や保護猫の飼育で注意することを教えてください。

- 多頭飼育や保護猫の受け入れでは、真菌感染症の拡大に特に注意が必要です。

皮膚糸状菌は接触感染しやすく、感染していても無症状の猫が存在するため、見た目だけでは判断が難しいという特徴があります。

保護猫を新たに迎え入れる場合は、しばらく隔離して健康状態を観察し、必要に応じて獣医師による検査を行うことが望ましいでしょう。

- 猫にカビが生えやすい飼育環境の条件を教えてください。

- 皮膚糸状菌を含むカビは、高温多湿な場所を好むため、通気性が悪く湿度の高い場所では繁殖と感染のリスクが高くなります。

また、不衛生な飼育環境や、頻繁な接触のある多頭飼育環境では、感染が拡大しやすくなります。

加えて、栄養状態の悪化や慢性疾患、ストレスなどによって免疫機能が低下している猫は、感染リスクが高くなります。

真菌感染症の診断と治療の流れ

- 動物病院ではどのような検査が行われますか?

- 猫の皮膚にカビが疑われる場合に、動物病院で行われる主な検査を詳しく解説します。

実際には、以下の検査から複数を組み合わせて診断が進められます。

・視診・問診

脱毛の様子や皮膚の状態、経過を確認します

・直接鏡検

感染の疑われる被毛やフケをKOH処理し、顕微鏡で真菌の有無を確認する方法です

・ウッド灯検査

ウッド灯という特殊な紫外線を皮膚に照射し、特定の糸状菌が緑色に発光するかを確認します

・真菌培養検査

感染の疑われる被毛やフケを採取して培養し、顕微鏡による形状観察によって真菌を確認します。確定診断に有用です

・病理組織学的検査

必要に応じて病変部位を採取して観察し、真菌の有無や炎症の状態を詳しく調べます

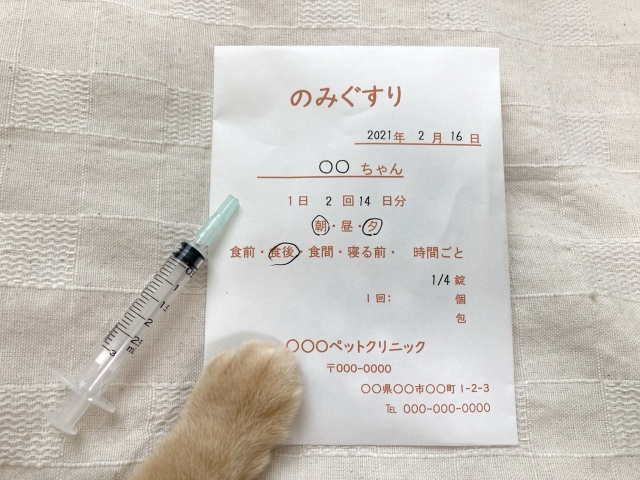

- 真菌感染症は外用薬だけで治りますか?

- 症状が軽度で、感染部位が限定している場合には、塗り薬やシャンプーなどの外用薬のみで改善することもありますが、一般的には抗真菌薬(内服薬)を併用する必要があります。

完治までに数週間から数ヶ月を要することが多く、獣医師の指示のもとで根気強く治療を続けることが大切です。

- 再発の可能性と長期治療の必要性について教えてください。

- 猫の真菌感染症、特に皮膚糸状菌症は、再発する可能性がある感染症です。

抜け落ちた被毛やフケに寄生している真菌は、1年以上生存し感染力を保つことがあり、再感染や慢性化するリスクがあります。

また、真菌は被毛や寝具の奥深くに潜んでいることがあり、症状が改善しても、完全に治癒していないケースもあります。

そのため、治療は、症状が消えてからも一定期間継続することが重要になります。

猫のカビがうつる可能性と感染予防

- 猫のカビが人やほかの動物にうつることはありますか?

- はい、うつる可能性があります。

少し専門的な話になりますが、猫の皮膚糸状菌症の原因菌はMicrosporum canis(ミクロスポルム・カニス)、Microsporum gypseum(ミクロスポルム・ジプセウム)、Trichophyton mentagrophytes(トリコフィトン・メンタグロフィテス)の3種類があります。

このうち、猫への感染の約99%が Microsporum canisで、人やほかの動物にも感染することが知られています。このように動物を宿主とする性質を持つ真菌を好獣性菌と呼びます。

さらにこの菌は、感染しても症状が現れない無症状キャリアの猫が存在することもわかっており、無意識のうちに接触し、感染が広がってしまうこともあります。

- 家庭内でできる感染対策を教えてください

- 真菌の種類によって対策は異なりますが、猫の皮膚糸状菌症の多くは、好獣性菌であるMicrosporum canisによって引き起こされます。この菌はほかの動物や人にも感染する可能性があるため、感染を広げないためには、ほかの動物との接触を避けることが感染予防になります。

Microsporum gypseumは土壌や埃などを介して感染する可能性があります。汚染が疑われる土壌への接触を避け、屋外で遊んだ後はシャンプー洗浄をして感染を予防しましょう。

Trichophyton mentagrophytesはウサギやネズミなどから感染するケースが多いため、これらの動物との接触を避けることが重要です。

さらに、家庭内では、以下の基本的な対策も有効です。

・適切な湿度を保ち、カビの繁殖を抑える

・定期的な清掃で、生活な環境を維持する

・カビが付着した器具やゲージは丁寧に洗浄する

・布団など、完全にカビを除去することが難しいものは、可能であれば廃棄する

これらの対策を徹底することで、家庭内での真菌感染リスクを下げることができます。

- 完治するまで猫との接触は避けるべきですか?

- 皮膚糸状菌症は人やほかの動物にも感染する人獣共通感染症です。そのため、感染が確認された、または感染の疑いがある猫との接触は、完治するまでできる限り避けることが望ましいです。

もし接触してしまった場合は、手指や腕をすぐに洗浄しましょう。また、首や胸部なども感染しやすいため、必要に応じてシャワーで全身を洗い流すことが推奨されます。

人に感染すると、症状が悪化してケルスス禿瘡(とくそう)と呼ばれる頭皮の炎症を引き起こすことがあります。特に小さなお子さんがいる家庭では、接触に細心の注意を払いましょう。

編集部まとめ

猫の皮膚にカビが生えたように見える症状は、皮膚糸状菌症をはじめとする真菌感染症の可能性があります。皮膚糸状菌症は猫によくみられる感染症ですが、治療に時間がかかり、再発の可能性もあります。

大切な愛猫を守るためにも、日頃の健康観察を欠かさず、異変があれば早めに動物病院を受診しましょう。

参考文献