犬の下痢に血が混じっていると、不安や驚きを感じる飼い主さんもいるでしょう。血便は一時的なものから命に関わる重大な病気のサインまで、原因はさまざまです。この記事では、血便の原因や考えられる病気、動物病院を受診すべきタイミング、受診時の注意点などについてわかりやすく解説します。愛犬の健康を守るためにも、正しい知識をもって冷静に対処できるよう備えておきましょう。

犬の下痢に血が混じる主な原因

犬の下痢に血が混じる場合、さまざまな原因が考えられます。ここでは代表的な5つの原因について、それぞれの特徴や注意点を解説します。

ストレスによるもの

犬は環境の変化や飼い主の不在など、ちょっとしたストレスで体調を崩すことがあります。特に神経質な性格の犬や、引っ越し・旅行・留守番が続いたときなどに、ストレス性の下痢を起こすことがあります。腸内環境が乱れることで粘膜が刺激され、便にうっすら血が混じることもあります。こうした下痢は一時的におさまることもありますが、繰り返す場合や、元気がない・食欲が落ちているなどの症状があれば注意が必要です。無理なトレーニングや急な生活リズムの変化も、知らず知らずのうちにストレスの原因になることがあります。生活環境や接し方を見直し、犬がゆったりと過ごせる空間と、落ち着いた時間を意識的につくってあげることが大切です。

消化器官の炎症

消化管、つまり胃や腸の粘膜に炎症が起きると、犬は下痢や血便といった症状を示すことがあります。なかでも、大腸炎や小腸の炎症、炎症性腸疾患(IBD)などは代表的な原因です。炎症によって腸の粘膜がただれたり傷ついたりすると、便に血液や粘液が混じることがあります。急性の場合は、食べ慣れない物を食べたことや細菌への感染など、外からの刺激が引き金になります。一方、慢性化している場合は、アレルギーや免疫異常といった体質的な要因が関係していることもあります。何度も血便が繰り返される場合や、食欲が落ちている、元気がないといった症状を伴う場合は、早めに動物病院を受診しましょう。受診時には、食事の内容、便の状態、下痢の頻度や期間など、できるだけ詳しく獣医師に伝えることが、正確な診断と適切な治療につながります。

寄生虫の感染

犬の下痢に血が混じる原因のひとつに、寄生虫感染があります。代表的なものには、ジアルジア・回虫・鉤虫(こうちゅう)などがあり、特に免疫力の低い子犬や屋外で飼育されている犬に多く見られます。例えばジアルジアは、水やほかの犬との接触を通じて感染し、粘液状の下痢や血便を引き起こすことがあります。鉤虫は腸の粘膜にかみついて血を吸うため、鮮やかな血が混じった便が出ることもあります。寄生虫の感染を放置してしまうと、栄養がうまく吸収されず、体重減少や貧血を引き起こすおそれがあります。普段から便の様子に気を配るとともに、定期的な糞便検査や駆虫薬の投与を行うことで、感染の予防や早期発見につなげることができます。

誤飲・異物摂取による粘膜損傷

犬は好奇心が旺盛な動物で、日常のなかでさまざまなものを口にしてしまうことがあります。例えば骨や石、プラスチック製品、おもちゃのパーツなどを誤って飲み込んでしまうと、消化管の粘膜を傷つけて、出血や炎症を引き起こすおそれがあります。特に鋭利なものを飲み込んだ場合は、腸壁が損傷し、血便を伴う下痢を招くリスクが高まります。重症化すると、開腹手術による摘出が必要になるケースもあります。異物を飲み込んだ直後は症状が出ないこともあるため、疑わしいと感じたら早めに動物病院でレントゲンや内視鏡検査を受けることが重要です。日頃から床に小さな物が落ちていないかを確認し、犬が誤って口にしないような環境を整えるようにしましょう。

ウイルス性疾患

ウイルスが原因となる感染症も、血便を伴う下痢の重大な要因のひとつです。なかでも特に注意が必要なのが犬パルボウイルス感染症で、激しい嘔吐や水のような下痢に加えて、真っ赤な血が混じった便が見られるのが特徴です。この病気は子犬やワクチン未接種の犬に多く、進行が早いため、早期の対応が命に関わることもあります。その他にも、犬コロナウイルスやジステンパーウイルスなど、消化器に症状を引き起こす感染症はいくつか知られています。こうしたウイルス感染を防ぐためには、子犬期からの定期的なワクチン接種が基本となります。もし、感染が疑われるような症状が出た場合は、すぐに動物病院で検査を受け、早急に治療を開始することが大切です。ウイルス性疾患を防ぐには、劣悪な環境で繁殖したような子を迎えないこと、安いところやご飯を定期購入すると生体料金が割引されるところ、移動販売などは注意が必要です。

下痢に血が混じるケースで考えられる病気

犬の血便を伴う下痢は、特定の病気が関与している可能性があります。ここでは主に4つの代表的な疾患と、その特徴について解説します。

胃腸炎

胃腸炎は、ウイルスや細菌、食物アレルギー、ストレスなど、さまざまな原因によって引き起こされる消化管の炎症です。急性の胃腸炎では、突然の嘔吐や水のような下痢、食欲の低下などが見られ、腸の粘膜が傷つくことで血便が出ることもあります。一方、慢性の胃腸炎では、食事の内容や体質が関係していることが多く、下痢が長引いたり、断続的に血が混じったりするのが特徴です。特に脂っこい食べ物や、人間の食事を与えている場合には注意が必要です。早い段階で治療を始めれば回復が見込めますが、何度も繰り返すようであれば、アレルギー検査や食事内容の見直し、継続的な管理が求められます。

犬パルボウイルス感染症

犬パルボウイルス感染症は、特に子犬に多く見られる、感染力の強いウイルス性の病気です。主な症状は激しい嘔吐、水のような下痢、そして腸の粘膜が壊れて出血することによる真っ赤な血便です。進行がとても早く、放置すると脱水やショック症状に陥り、命に関わるケースも少なくありません。感染は感染犬の便との接触や、ウイルスが付着した物を介して広がるため、ほかの犬への感染にも十分注意が必要です。特にワクチン未接種の子犬はリスクが高いため、予防接種は必須といえます。治療では入院による点滴や対症療法、場合によっては抗ウイルス薬の投与が行われます。早期に発見し、迅速に対応することが、回復への鍵となります。

腫瘍、ポリープ

腫瘍やポリープが消化管にできると、腸の内側が刺激されたり傷ついたりして、血便を伴う下痢が見られることがあります。特に高齢の犬では、良性・悪性を問わず、腫瘍性の病気が発生しやすくなります。出血は便にうっすらと混じる程度のこともあれば、鮮やかな血が続くケースもあります。ポリープの多くは良性であることがほとんどですが、悪性の腫瘍であった場合は、早期発見がとても重要です。腫瘍は初期には症状が現れにくく、気付かないまま進行することもあるため、慢性的な下痢や血便が続く場合、また食欲不振や体重減少が見られる場合には注意が必要です。診断にはレントゲンや内視鏡による検査が有効で、治療は手術や薬によって行われます。特にダックスフンド種は消化管、特に大腸や直腸のポリープが発生しやすい傾向があります。中高齢(7歳以上)のダックスに多く見られ、症状として血便や粘液便が特徴的です。複数のポリープが形成されることも珍しくなく、再発率も他の犬種より高いため、一度発症した場合は定期的な検査が推奨されます。

血液凝固異常

血液凝固異常とは、体内で出血を止める仕組みがうまく働かず、出血が長引いたり止まらなくなったりする状態を指します。原因としては、先天性の疾患であるフォン・ヴィレブランド病や、抗凝固薬(ワルファリンなど)の誤飲、中毒、肝臓の病気などが挙げられます。こうした異常があると、腸の粘膜からのごく小さな出血でも、血便や黒っぽい便として現れることがあります。また、元気がない、歯茎が白くなる、身体のどこかから出血が止まらないといった症状が同時に見られることもあります。診断には血液凝固機能を調べる検査が必要で、止血剤の使用や輸血、原因となる病気の治療などが行われます。異常に気付いたときは、すぐに受診することが大切です。

特に注意が必要なのは、突然発症する免疫介在性溶血性貧血(IMHA)や血小板減少症です。これらは自己免疫疾患であり、体が自分の赤血球や血小板を攻撃してしまう深刻な状態です。IMHAでは赤血球の破壊により重度の貧血が起こり、血小板減少症では血液凝固に必要な血小板が減少するため、皮膚や粘膜からの出血が止まりにくくなります。どちらも命に関わる緊急疾患であり、突然の血便や黒色便、粘膜の蒼白化、呼吸困難などの症状がみられたら、直ちに緊急診療を受けましょう。

下痢に血が混ざる場合に確認すべきこと

血便が出たときには、日常生活で観察できる情報が診断の手がかりになります。動物病院に行く前に確認しておきたいポイントを整理しましょう。

下痢の回数やいつから続いているのか

犬の下痢に血が混じっている場合、その下痢がいつから始まり、どれくらいの頻度で続いているのかを把握することがとても重要です。急に始まったものなのか、数日から数週間にわたって続いているのかによって、疑われる原因や病気が異なってきます。また、1日に何回排便しているか、下痢の合間に正常な便が出ているかどうかといった情報も、獣医師の判断材料になります。血が混じり始めたタイミングや、最初は普通の便だったのに徐々に悪化していった、などの経過も伝えられると診断がよりスムーズになります。これらの情報は、スマートフォンのメモ機能や写真を活用して記録しておくと、動物病院で正確に伝えやすくなります。観察と記録は、適切な治療につながる第一歩です。

便の色と量

便の色や量は、犬の体内で何が起きているのかを判断するうえで、とても重要な手がかりになります。例えば、黒っぽいタール状の便(黒色便)は、胃や小腸といった上部消化管からの出血を示している可能性があります。一方で、鮮やかな赤い血が便に付着している場合は、直腸や肛門付近からの出血が疑われます。また、便の量が極端に多い、水っぽい、粘液が混じっているといった特徴は、それぞれ吸収不良や炎症などの兆候を表していることがあります。排便の様子を日々観察し、少しでも異常を感じたらすぐに記録することが大切です。スマートフォンで写真を撮っておくと、動物病院で状態を正確に伝えやすくなります。便の色や量は、目に見える体調のサインとしてしっかり確認しましょう。

食欲や水分摂取の状況や嘔吐の有無

犬が下痢や血便をしているときには、あわせて食欲や水分摂取の状況、嘔吐の有無も確認することが大切です。食欲が明らかに落ちている、まったく食べようとしない、水を大量に飲む、逆にほとんど飲まないといった変化は、身体に不調があるサインといえます。特に水分を摂っていない場合は、脱水症状を起こすリスクが高く、放っておくと命に関わることもあります。また、嘔吐を伴う場合には、胃や小腸といった上部消化管にトラブルがある可能性も考えられます。どのタイミングで吐いたのか、何を吐いたのかも記録しておくと、診察にとても役立ちます。こうした症状が複数同時に出ているときは、迷わず早めに動物病院を受診しましょう。

体温や元気の有無、活動量の変化がないか

犬の体調を把握するためには、体温や元気の有無、活動量の変化にも注意を向けることが大切です。普段に比べて動きが鈍くなった、寝てばかりいる、呼びかけても反応が薄いといった様子が見られる場合、体内で何らかの異常が起きている可能性があります。特に下痢や血便とあわせて発熱している場合は、感染症や全身の炎症などが疑われます。犬の平熱はおおよそ38〜39度とされており、体温が39.5度以上ある、あるいは37度以下に下がっている場合は注意が必要です。市販の犬用体温計を使えば、自宅でも測定が可能です。日頃から元気なときの様子を把握しておくことで、ちょっとした変化にも早く気付けます。小さな違和感を見逃さず、早めの受診につなげましょう。

動物病院を受診する際のポイント

血便が見られたとき、どのようなタイミングで受診すべきか、また受診時に気をつけたいポイントを押さえておくことで、より適切な対応ができます。

血便が続く場合や元気がないときは早めに受診

血便が数日以上続いている場合や、元気や食欲が明らかに落ちている場合は、ためらわずに動物病院を受診することが大切です。血便の原因は、軽い腸炎から命に関わる重篤な病気まで幅広く、見た目だけで判断するのはとても難しいものです。特に子犬や高齢犬は体力が少なく、症状の進行も早いため、様子を見ているうちに悪化してしまうことがあります。「いつもと何かが違う」と感じた時点で診察を受けることで、早期の治療につながり、結果的に回復も早くなります。受診時には、便の状態や下痢の回数、食欲や元気の変化などを整理して伝えると、診察がスムーズに進みます。迷ったとき程、早めの行動が愛犬の命を守ることにつながります。

便のサンプルを持参して獣医師に詳しく伝える

犬の血便が気になるときは、便のサンプルを持参することで、より正確な診断につながります。肉眼では判断できない寄生虫や病原菌の有無、出血の程度などを、糞便検査によって詳しく調べることができます。サンプルはできるだけ新しいものを選び、理想的には2時間以内のものをビニール袋や専用の容器に密閉して持参しましょう。ティッシュなどが付着していると検査が難しくなることがあるため、できるだけ清潔に採取するのが望ましいです。便の状態、下痢の始まった時期、回数、変化の経過なども口頭やメモでまとめて伝えられると、獣医師の診断がスムーズになります。普段からトイレの様子を観察する習慣をつけておくと、いざというときに役立ちます。

必要に応じて検査を受ける

下痢や血便の原因を正確に突き止めるためには、必要に応じてさまざまな検査を受けることが大切です。最初に行われるのは、便の検査で、寄生虫や細菌、ウイルスなどの感染がないかを確認します。また、血液検査では炎症や貧血の有無、内臓機能の状態などを把握することができます。さらに、慢性的な症状が続いている場合や、腫瘍などの疑いがあるときには、エコーやレントゲン、内視鏡などの画像検査が行われることもあります。検査に対して不安や抵抗を感じる飼い主さんもいるかもしれませんが、正確な診断と適切な治療のためには欠かせないステップとなります。不明な点や心配があれば、遠慮せず獣医師に相談しましょう。

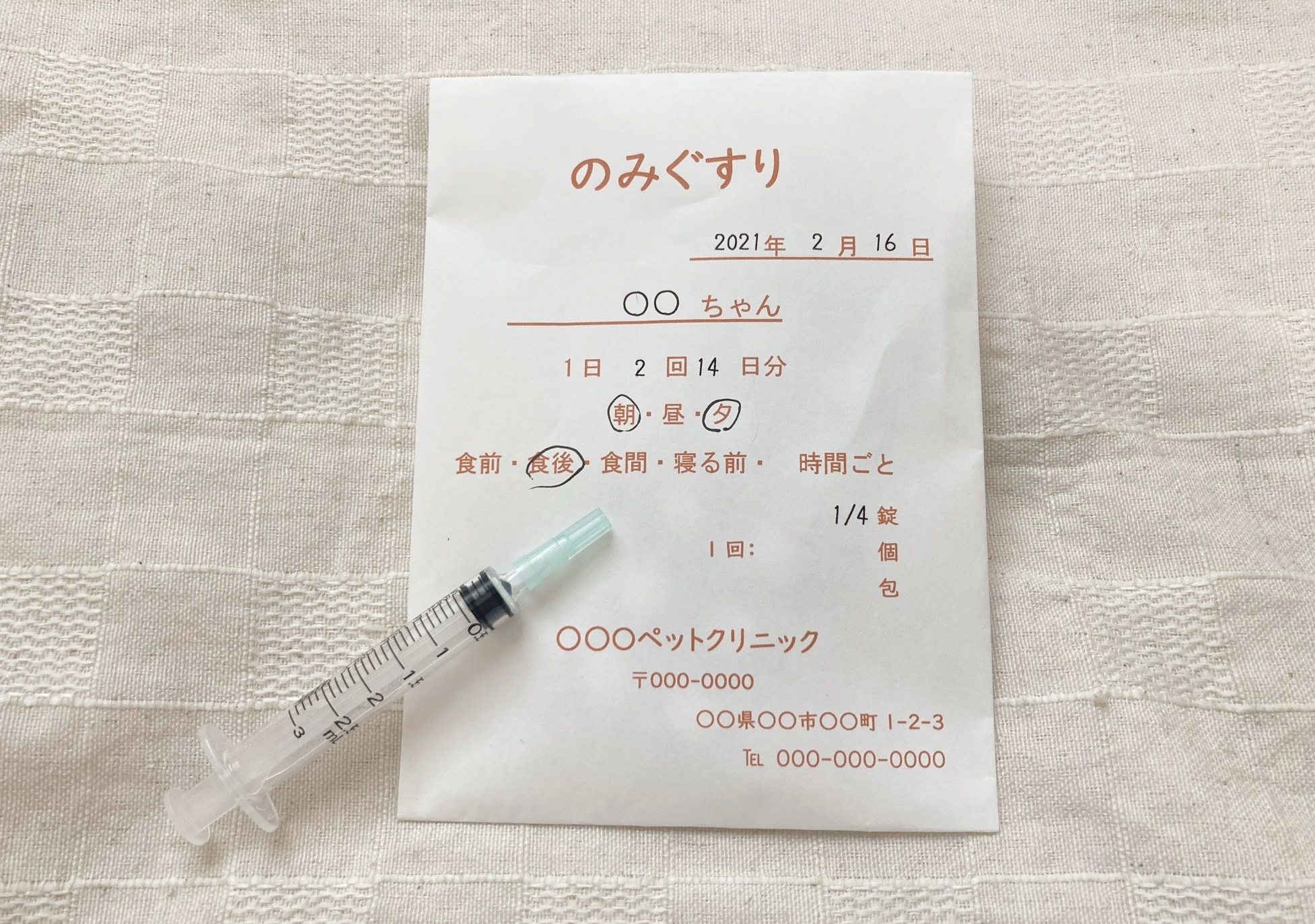

診断結果に応じて薬や食事療法を行う

血便の原因が明らかになった後は、診断結果に応じて適切な治療を行うことが重要です。例えば、寄生虫が原因であれば駆虫薬が、細菌感染であれば抗生物質が使用されます。炎症がある場合には、整腸剤や消炎剤などが処方されることもあります。また、慢性的な腸の不調があるときには、療法食を取り入れた食事管理が効果的です。腸内環境を整え、消化に優しいフードに切り替えることで、症状の再発を防ぐ助けになります。薬やフードの与え方、与えるタイミングについては、獣医師の指示をしっかり守ることが大切です。自己判断で中止したり、市販薬を併用したりすると症状を悪化させるおそれがあるため、不安があるときは必ず相談しましょう。

まとめ

犬の下痢に血が混じる症状には、軽度の炎症から重篤な疾患まで、さまざまな原因が考えられます。日々の様子を観察し、いつもと違うと感じたら、できるだけ早めに動物病院を受診することが大切です。便の状態や食欲、元気の有無などを記録しておくことで、診察や治療がスムーズに進みます。大切な愛犬の健康を守るためにも、不安を感じたときには自己判断せず、冷静に行動する意識を持ちましょう。早期の対応と適切なケアが、回復への近道になります。