犬の腎臓に起こる水腎症(すいじんしょう)という病気をご存知でしょうか。進行すると腎臓の機能が著しく低下し、放置すれば命に関わる場合もあります。特に尿路結石や腫瘍など泌尿器のトラブルが起こりやすい高齢犬で発症しやすく、早期発見と適切な治療が鍵です。本記事では、犬の水腎症について初期症状から早期発見のポイントまでを解説します。大切な愛犬の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。

犬の水腎症の概要と症状

犬の水腎症は、尿の流れが滞ることで腎臓に尿が溜まり、腎機能を損なう病気です。ここでは、水腎症の基本的な仕組みと、初期から重症化までの症状の変化を解説します。

犬の水腎症とは

犬の水腎症は、尿の流れが妨げられて腎臓内に尿がうっ滞し、腎盂が拡張した状態を指します。本来、腎臓で作られた尿は腎盂に集まり尿管を通って膀胱へ送られます。しかし、この尿の通り道(尿路)のどこかが先天的異常や病気で狭くなったり詰まったりすると、行き場のない尿が腎盂に溜まって腎臓を圧迫します。その結果、腎臓の内部構造が引き伸ばされて腎臓全体が膨らみ、正常な腎機能が損なわれてしまうのです。

初期症状と経過

水腎症の症状はケースによってさまざまで、初期にはほとんど症状が現れない場合から、重症化すると尿毒症(腎不全)の症状が出る場合まであります。特に、片側の腎臓だけが水腎症になっている場合、もう一方の健康な腎臓が機能を代償するため目立った症状が出ないこともあり、腎盂が大きく拡張して初めて発見されるケースもあります。

一方、両方の腎臓が障害されたり、もともと片方の腎機能が低下している状態で健常な方の腎臓が水腎症になったりすると、体内の老廃物を排出できずに急速に尿毒症の症状が現れます。尿毒症になると、以下のような全身症状が見られます。

- 食欲不振や元気消失

- 嘔吐や下痢

- 多飲多尿

- 口臭

- 体重減少

- 貧血

- けいれん

これらの症状に加え、水腎症の原因によっては特徴的な症状が見られることもあります。例えば、尿路に細菌感染が生じて腎盂腎炎を併発すると発熱や悪寒、吐き気、食欲不振、多飲多尿などの症状が現れることがあります。初期には症状が乏しいからこそ、おしっこの量や色がおかしい、など些細な変化を見逃さず、早めに動物病院で検査を受けることが重要です。

犬の水腎症の原因

水腎症は、先天的な尿路の形態異常から後天的な尿路閉塞まで、さまざまな要因によって発症します。ここでは、主な原因と関連する疾患について解説します。

先天的・後天的な要因

犬の水腎症の原因には、大きく先天性(生まれつき)のものと後天性(成長後に発生)のものがあります。先天的な水腎症は、腎臓や尿管の形態異常(奇形)によって尿の通過障害が起こることがあります。この場合、若齢のうちから水腎症が発生することがあります。

一方、後天的な水腎症は成犬期以降になんらかの疾患や外傷が原因で尿路が狭窄あるいは閉塞することで起こります。後天性の原因として一般的なのは尿路の閉塞で、尿路結石や尿路の腫瘍によって尿管が詰まることが多く報告されています。そのほかにも、尿管を圧迫や狭窄させる腫瘤や外傷、尿管手術後の瘢痕(手術痕)の狭窄、避妊手術(子宮卵巣摘出)時の尿管の不注意な結紮などが原因となることもあります。

通常、水腎症は片側の腎臓に起こることが多いですが、閉塞箇所が膀胱より下流(前立腺部や尿道)の場合は両側の腎臓が影響を受けてしまい両側性の水腎症になることもあります。

尿路閉塞を引き起こす主な疾患

水腎症の直接の原因となる尿路閉塞を引き起こす主な疾患には、次のようなものがあります。

- 尿路結石

- 尿管腫瘍

- 尿路の狭窄や閉鎖

- 前立腺疾患(オス犬)

- 膣などの生殖器疾患(メス犬)

- 避妊手術後

- 異所性尿管の手術後

以上のようにさまざまな疾患が水腎症の原因となりえます。こうした病気や手術歴がある場合は、日頃から注意深く様子を見守ることが大切です。

そのほかの関連疾患

水腎症は上述のようにさまざまな病気に続発して起こりますが、その過程や結果として関連する疾患や合併症が生じることもあります。

| 合併症・病態 | 内容 |

|---|---|

| 腎盂腎炎 | ・水腎症の原因が細菌感染による尿路閉塞や、うっ滞した尿への細菌繁殖で発症する腎臓の感染症 ・発熱、腰の痛み、排尿痛などが見られる |

| 急性腎不全 | ・両側の尿路閉塞や片側閉塞と他方の腎不全で体液排泄が滞り、急激に腎機能が低下した状態 ・電解質異常(高カリウム血症など)や全身症状が現れる |

| 慢性腎不全・尿崩症 | ・水腎症で片方の腎臓が萎縮 ・機能喪失し、もう片方も加齢などで機能低下すると慢性腎不全が持続する ・多飲多尿が続く腎性尿崩症のような症状が後天的に出る場合がある |

| 腎虫症 | ・腎臓に寄生する寄生虫である腎虫が腎組織を破壊し、水腎症様の状態を引き起こす ・日本での発生はまれだが海外では報告あり |

このように、水腎症はさまざまな疾患と関係し合っています。水腎症そのものの治療はもちろんですが、もとになった原因疾患を特定し適切に治療することが再発防止や合併症予防のために不可欠です。

犬の水腎症の検査と診断

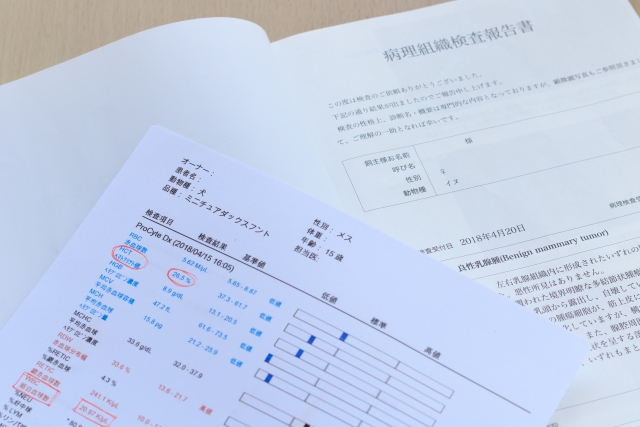

水腎症の診断には、症状の確認や身体検査に加えて、血液検査や尿検査、画像検査など複数の方法を組み合わせます。

診断までの流れと診断基準

水腎症が疑われる場合の診断の流れとしては、まず飼い主さんから愛犬の症状や行動の変化、病歴について詳しく問診し、その後に身体検査と各種検査を行うのが一般的です。触診によって膀胱の膨らみ具合や腹部に痛みがないか確かめます。

続いて、血液検査や尿検査などの検査を行います。血液検査では血中尿素窒素(BUN)やクレアチニンなどの腎数値の上昇や電解質異常がないか調べ、尿検査では血尿の有無や感染の兆候、結晶の有無などを確認します。こうした検査結果により腎機能障害や尿路感染症が示唆されれば、画像検査による詳細な評価に進みます。

これらの所見とほかの検査結果を総合し、腎盂拡張の有無や原因を評価して水腎症と診断します。

犬の水腎症の検査方法

水腎症が疑われる場合、以下のような検査方法が組み合わされます。それぞれの検査によって得られる情報が異なるため、総合的に判断して診断と原因特定に役立てます。

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| 血液検査 | ・BUN(尿素窒素)やクレアチニンなど腎数値を測定する ・電解質(ナトリウム・カリウムなど)や赤血球・白血球数も確認する ・腎不全が進行していればBUN・クレアチニン高値、高カリウム血症、貧血などが見られる |

| 尿検査 | ・尿中の赤血球(潜血反応)、白血球、細菌、結晶を調べる ・尿路結石が疑われる場合は結晶の種類分析を行う ・感染が関与していれば細菌が確認できる |

| 超音波検査(エコー) | ・腹部にプローブを当てて腎臓や尿路を観察する ・腎臓の大きさや形、腎盂の拡張、尿管の太さ、結石らしき高エコー物質の有無を確認できる ・膀胱・前立腺・子宮など他臓器も同時に評価可能 ・腫瘍や結石など閉塞原因の描出も可能 ・非侵襲的で動物への負担が少ない |

| X線検査(レントゲン) | ・腎臓の輪郭や結石の有無を確認する ・通常のレントゲンでは腎盂拡張は直接描出できない ・造影剤を使った静脈性尿路造影(IVP)で尿路形態を白く描出し、閉塞部位を特定可能 |

| CT検査 | ・腎臓や尿路、周囲組織の断面像を得られる ・腫瘍や結石の位置や大きさ、周囲への影響を立体的に把握できる |

これらの検査結果を総合的に判断し、水腎症の有無と原因、腎機能の程度を評価します。そのうえで適切な治療方針が決定されます。

犬の水腎症の治療法と治療後の生活

水腎症の治療は、原因や腎臓の状態に応じて外科手術と保存療法を使い分けます。ここでは、治療法の種類と治療後の注意点について解説します。

犬の水腎症の治療法

水腎症の治療は大きく分けて外科的治療(手術)と内科的治療(保存療法)があります。治療の目的はいずれも、尿の流出障害を取り除き、腎臓の機能を守ることです。具体的な治療内容は水腎症の原因となった疾患や腎臓の損傷の程度によって異なります。以下で手術療法と保存療法、それぞれの概要を解説します。

手術療法

水腎症の根本原因が尿路の物理的閉塞である場合、外科手術によってその閉塞を取り除く治療が行われます。例えば、尿管や腎臓に結石が詰まっている場合、麻酔下で開腹手術を行い、尿管を切開して結石を取り出す尿管切開術が行われます。結石の場所によっては、詰まっていた部分の尿管ごと切除し、尿管をつなぎ直す尿管吻合術が行われることもあります。腫瘍が原因であれば腫瘍の摘出手術、前立腺肥大であれば去勢手術や前立腺部分切除術など、原因に応じた外科的介入が検討されます。

保存療法

保存療法とは手術を行わずに内科的処置や投薬で対症療法を行う治療です。水腎症の程度が軽度で緊急性が低い場合や、犬が体力的に手術に耐えられない場合などに選択されます。また、手術前の状態安定化のために一時的に行われることもあります。

保存療法ではまず全身状態の安定を図ります。脱水や電解質異常があれば補液によって是正し、尿があまり作られず尿毒症症状が強ければ老廃物を希釈あるいは排泄させるため利尿を促します。同時に、痛みがある場合は鎮痛剤を投与し、嘔吐があれば制吐剤を用いるなど症状を和らげます。細菌感染が確認されれば抗菌薬の投与が必要です。

治療後の経過観察と注意点

水腎症の治療後は、定期的な経過観察が重要です。手術であれ内科治療であれ、治療後しばらくは腎臓の状態をこまめに確認し、再び閉塞が起きていないか、腎機能が回復しているかを見守る必要があります。

また、ご自宅でも、愛犬の様子に引き続き注意を払ってください。尿の量や回数、水の飲み方、食欲、体重などに変化がないか観察しましょう。特に、治療後もしばらく食欲不振や体重が減り続けるようであれば、腎臓の機能回復が不充分な可能性があります。その際は早めに獣医師に相談し、必要に応じて追加検査や治療を受けましょう。

犬の水腎症の治療法と治療後の生活

愛犬が水腎症と診断され治療を受けた後は、飼い主さんによる自宅でのケアも大切です。ここでは、家庭で気を付けたいポイントをいくつか解説します。

食事と水分管理

食事管理は、水腎症の原因疾患や腎臓の状態に合わせて獣医師と相談しながら行います。特に尿路結石が原因だった場合、再発を防ぐために療法食などの適切な食事に切り替えることが重要です。結石の種類に応じて専門の処方食がありますので、指示にしたがって与えましょう。また、タンパク質やリンを制限した腎臓病用の食事がすすめられる場合もあります。

水分の管理も重要です。常に水を十分に飲める環境を整え、愛犬が脱水にならないようにします。水腎症やその原因となった結石の予防には飲水量を増やすとよいでしょう。具体的には、ドライフードしか食べていない場合はフードに水分を含ませて与える、ウェットフードや手作り食を取り入れるなどして水分摂取量を増やす工夫をしましょう。適切な食事と十分な水分摂取によって尿の濃度が下がれば、結石の再形成リスクを減らせますし、腎臓への負担も軽減できます。

安静と適度な運動制限

水腎症の治療後や腎臓にダメージがある状態では、安静に過ごさせることも大切です。特に外科手術を受けた後であれば、傷口が癒えるまでの間は激しい運動は避け、安静を保ちましょう。散歩も獣医師の許可が出るまでは控えるか、短時間のトイレ出し程度に留めます。術後は痛み止めを処方されることがありますが、それでも無理をすると傷口の治癒が遅れたり内出血となったりの原因になります。

日常生活で避けるべきこと

水腎症の経過観察期間中および予防のために、日常生活で避けたいことは下記のとおりです。

- 水分制限

- 塩分やミネラル過多の食品

- トイレの我慢

- 定期検査をしない

これらに気を付けることで、結石や膀胱炎などになりにくい状態にし、獣医師の指導にしたがって投薬や食事管理を継続してください。日常生活配慮の積み重ねが、愛犬の腎臓を守り、水腎症の再発防止につながります。

犬の水腎症予防と早期発見のポイント

水腎症を予防するためには、まずその原因となる基礎疾患を予防、そして早期治療することが大切です。具体的には、尿路結石ができにくいよう日頃から健康管理を行い、万一それらが発生しても早期に発見して治療することが水腎症自体の予防につながります。定期的な健康診断では尿検査や腹部エコー検査、必要に応じてX線検査などを受け、結石や腫瘍の有無を確認しましょう。

次に早期発見のポイントです。水腎症は片方の腎臓だけで進行している場合、先述の症状がほとんど出ないことが少なくありません。そのため飼い主さんが早期に気付くためには、日頃からの観察が重要です。以下に早期発見のためにチェックしてほしいポイントをまとめます。

| 観察項目 | 内容・注意点 |

|---|---|

| 尿の状態 | ・毎日の排尿回数や量が普段より増減していないか確認する ・尿の色が濃すぎたり血が混じったりしていないか観察する ・血尿や極端な多尿・無尿があれば要注意 |

| 飲水量 | ・普段の飲水量を把握し、明らかな増減がないか観察する ・体調不良で水が飲めない場合もある ・増減があれば獣医師に相談する。 |

| 食欲・元気 | ・食欲低下や元気消失は多くの病気のサインであり、水腎症による腎機能低下でも見られる ・ほかに原因が見当たらない場合は隠れた腎臓病変の可能性を考える |

| 体のしぐさ | ・腰やお腹を痛がる、排尿時に踏ん張る、頻繁にトイレに行くが尿が出ないなどは泌尿器系トラブルのサイン ・排便姿勢と紛らわしい場合もあるため注意して観察する |

以上のようなポイントを日頃から確認することで、異変を見逃すことも少なくなるでしょう。

まとめ

犬の水腎症は放置すれば腎臓の機能を下げ、最悪の場合は命に関わる事態にもなりかねません。そうならないためにも、日頃から愛犬の排泄や飲水の様子に気を配り、定期検診を欠かさず、異変を感じたら早めに受診するようにしましょう。飼い主さんの正しい知識と備えが、愛犬の腎臓の健康を守る大きな支えとなります。この記事を参考に、ぜひ愛犬の健康管理にお役立てください。

参考文献