初めて動物病院を訪れる際、どのような持ち物を用意すればよいか不安を感じる飼い主さんは少なくありません。診察がスムーズに進むよう準備を整えることで、ペットも飼い主さんも落ち着いて受診しやすくなります。この記事では、動物病院に行く際に必要な持ち物や注意点について、初診時の基本から症状別の対応までわかりやすく解説します。事前に確認しておけば、いざというときにも慌てず行動できるようになります。

動物病院に行く際の持ち物

動物病院に持参すべき基本的な持ち物について、初診時に役立つポイントを解説します。

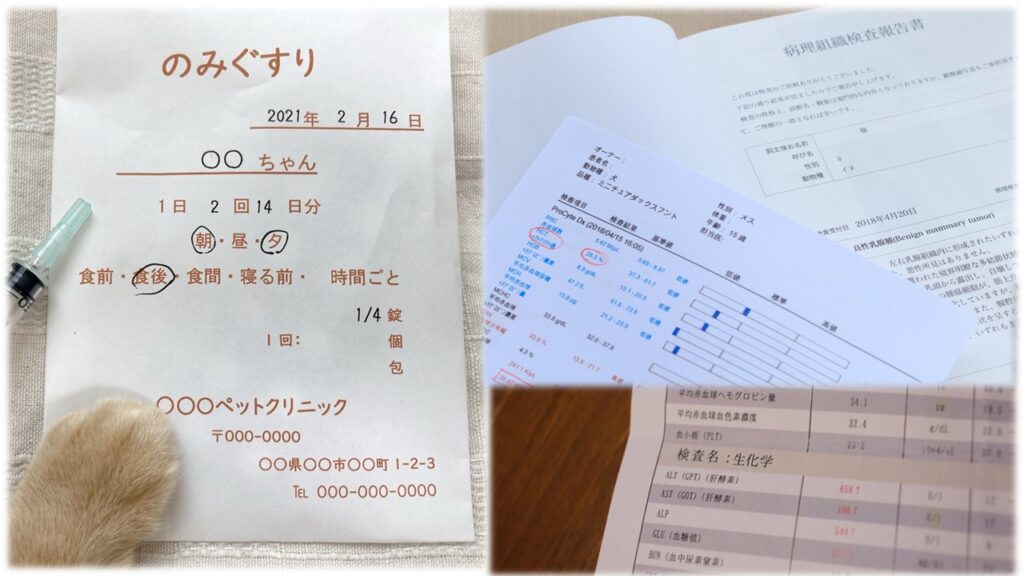

- 初診時に必要な持ち物を教えてください

- 初診時には、診察券やワクチン証明書、健康診断書など、ペットの医療情報がわかる書類を準備しましょう。これにより、過去の健康状態や予防接種の有無を獣医師が把握しやすくなり、診療もスムーズに進みます。また、現在服用中の薬やサプリメントがある場合は、その容器ごと持って行くのが望ましいです。ペット保険に加入している場合は保険証も忘れずに準備しましょう。さらに、支払い時に備えて現金や使用可能な支払い方法を確認しておくと、落ち着いて対応できます。普段使っているキャリーケースやタオルも、ペットがリラックスして診察を受けるために役立ちます。

- 診察券やワクチン証明書がない場合はどうすればよいですか?

- 診察券やワクチン証明書が手元にない場合でも、慌てずに対応しましょう。初診であれば診察券は不要ですし、証明書が見当たらないときは、接種時期や動物病院の名称などを思い出してメモしておくとよいでしょう。過去に受診した病院がわかる場合は、事前に連絡して履歴を確認しておくと役立ちます。ワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査や再接種が提案されることもあります。わかっている情報を整理し、正確に伝えることが重要です。気になる点があれば、事前に電話で相談しておくと、当日の受診がスムーズに進められます。

- 症状に合わせた持ち物の違いを教えてください

- 症状に応じて、必要な持ち物は異なります。下痢や血便など消化器症状がある場合は、直近の便をラップで包み、ビニール袋に入れて持参すると診断の参考になります。嘔吐があった場合は、嘔吐物を持参するか写真に記録しておくと便利です。皮膚の異常には、赤みや脱毛部位をスマートフォンで撮影しておくとよいでしょう。呼吸の乱れや歩行異常は動画で記録すると、獣医師の判断を助けます。病院によっては検体の保存方法を指定していることもあるため、事前確認しておくのがいいでしょう。普段との違いを可視化しておくことが重要です。

- 普段のペットの様子をわかりやすく伝える方法はありますか?

- 普段の様子を正確に伝えるには、スマートフォンで撮影した写真や動画を活用するのが有効とされています。呼吸の仕方や歩き方、食事の様子などは言葉だけでは伝わりにくいため、映像資料があると獣医師の判断を助けます。症状の出た時期や頻度、排泄や食欲の変化については、メモしておくとよい方法です。特に元気がない、動きに違和感があるといった小さな変化も重要な手がかりになります。可能であれば記録を時系列に整理しておくと、診察時にさらに役立ちます。日々の様子を把握している飼い主さんの観察が、診療において大切な情報源となります。

動物病院の持ち物を準備する際の注意点

持ち物の選び方や扱い方には注意が必要です。準備の際のポイントを押さえておきましょう。

- 採取した便や尿はどのように保管・持参すればよいですか?

- 便や尿を持参する際は、できるだけ採取から時間が経っていない新鮮なものを準備しましょう。便はラップで包み、密閉できるビニール袋に入れて乾燥や臭い漏れを防ぎます。尿は専用の採尿容器または清潔なプラスチック容器に入れます。冷蔵保存が基本のため、保冷剤を同封して運ぶと適切です。採取直後であれば、より正確な検査結果が得られます。できれば数時間以内に提出するのが適しています。事前に動物病院へ連絡し、保存方法や提出タイミングを確認しておくと、診察がよりしっかりと進められます。

- 処方薬やサプリを見せる場合は容器ごと見せた方がよいですか?

- 処方薬やサプリメントを持参する際は、できるだけ容器ごと持って行くことが推奨されます。容器には名称、成分、用量、使用期限などの情報が記載されており、獣医師が正確に内容を確認できます。特に市販薬やこれまでに処方された薬の場合、見た目だけでの判別が難しく、誤った診断や重複処方のリスクもあるため注意が必要です。また、残量や保管状態も重要な判断材料になります。容器が用意できない場合は、ラベルの写真や薬の名称、用量、服用回数などをメモにまとめておくとよいでしょう。

- 持ち物は清潔にしておくべきですか?

- 動物病院へ持参する物は、できる限り清潔な状態にしておくことが基本とされています。汚れたキャリーケースやタオル、排泄物の付着した容器などは衛生面で問題となるだけでなく、病院内のほかの動物やスタッフに悪影響を及ぼす可能性があります。便や尿を持参する際は、密閉可能で清潔な容器に入れ、外側も拭いておくことが推奨されます。タオルは洗濯済みのものを使用し、不衛生な状態は感染拡大の一因にもなるため注意が必要です。動物病院は多数の動物が行き交う場所であるため、衛生配慮が重要です。

動物病院に連れて行くときのポイント

ペットをトラブルなく動物病院に連れて行くために、移動時の注意点や工夫について確認しておきましょう。

- キャリーやリードはどのようなものを使用すればよいですか?

- 動物病院への通院には、安全性と扱いやすさを兼ね備えたキャリーやリードを使用することが推奨されます。犬の場合は、しっかり固定できるリードやハーネスを選び、首輪のみの装着は飛び出しのリスクを軽減できないため注意が必要です。猫や小動物には、ロック機能のあるキャリーを使い、内部に滑り止めのタオルを敷くと事故の予防になります。キャリーにペットシーツを敷いておくと、万一の排泄にも対応できます。公共交通機関を利用する際は、カバーで視界を遮るなど周囲への配慮も求められます。ペットに合った道具を選ぶことが大切です。

- 夏場や冬場の移動で気を付けることはありますか?

- 動物病院への移動時には、季節に応じた準備と細かな配慮が重要です。夏は車内温度が急上昇しやすく、エアコンで温度を管理し、直射日光を避ける必要があります。キャリーには通気性のよい素材を使い、保冷剤をタオルで包んで入れると熱中症のリスクを下げる効果があります。冬は毛布や保温シートをキャリー内に敷いて寒さを防ぎ、外気を遮断しましょう。春や秋でも気温差が激しい日は油断できません。乗り降りの際も冷風に注意し、移動中はこまめに様子を観察しながら、異常があれば動物病院に連絡を取ることが大切です。

- 車酔いしやすいペットを連れて行く方法を教えてください

- 車酔いしやすいペットを動物病院へ連れて行くには、事前の工夫が重要です。移動前には食事を控えめにし、満腹の状態を避けましょう。キャリーには滑り止めのタオルを敷いて揺れを軽減します。車内は換気を良くし、直射日光を避けた涼しい環境を保つことが推奨されます。乗車前に排泄を済ませ、水分摂取も調整しておくと、体調の安定につながります。短時間のドライブに少しずつ慣れさせておくことも効果的です。酔いやすい場合は、あらかじめ動物病院で酔い止めの相談をして酔い止めの薬を処方してもらうのも一つの手段です。また、余裕を持って準備を整えるようにしましょう。

- ほかの動物とトラブルにならないための対策を教えてください

- 動物病院では、ほかの動物とトラブルにならないよう細心の注意が必要です。待合室ではキャリーに入れるか、リードを短く持って距離を保ちましょう。吠えやすい、興奮しやすい傾向がある場合は、静かな場所で待機できるようスタッフに相談するのが有効な対応策の一つです。視線やにおいで刺激されることもあるため、カバーをかけて視界を遮ると落ち着きます。診察順が近い場合は受付に申し出て、順番の調整をお願いするのも一案です。飼い主さんの冷静な対応と配慮が、トラブル防止の鍵とされています。

編集部まとめ

動物病院に行く際には、診察に必要な持ち物や移動方法、マナーなど、事前に知っておきたいポイントが数多くあります。ペットの健康を守るには、準備を整え、落ち着いて受診できる環境を用意することが基本とされています。本記事を参考に、飼い主さん自身も不安を減らして行動できるよう備えましょう。初めての通院でも慌てずに済むよう、必要な準備や対策を行うことが大切です。体調の変化にすぐ気付けるよう、日頃から観察しておくことも効果的です。冷静な判断を心がけましょう。