愛猫が便秘気味なうえに嘔吐してしまうと、とても心配になりますよね。猫はもともと嘔吐しやすい動物ですが、便秘に伴う嘔吐は注意が必要なサインです。本記事では、猫が便秘で嘔吐してしまう理由や考えられる原因、その場合の対処法や受診の目安、さらに日頃からできる予防方法について解説します。

猫が便秘で嘔吐する理由

便秘している猫が嘔吐してしまうのにはいくつかの理由が考えられます。便が腸内に長くとどまると身体に負担がかかり、猫は気持ち悪くなったり食欲不振になったりします。ここでは、便秘に伴って猫が嘔吐してしまう主なメカニズムを見ていきましょう。

排便の際に吐いてしまう

猫は排便時にいきんだ拍子に嘔吐してしまうことがあります。特に便が硬く乾燥している場合、力んで押し出そうとする際に腹圧が上がり、その反動で吐いてしまうことがあるので。実際、便秘した猫はトイレで踏ん張っている最中または排便直後によく嘔吐します。これは、強く踏ん張ることで嘔吐反射が引き起こされるためと考えられます。もし愛猫が排便の最中に吐いてしまった場合、便が硬すぎたりうまく出せなかったりして苦労しているサインです。

胃腸の動きが弱くなっている

腸の蠕動運動が低下していることも、便秘と嘔吐の原因になります。猫は高齢になったり運動不足になったりすると腸の動きが鈍くなり、便を押し出す力が弱くなってしまいます。腸の動きが弱いと食べた物や毛玉がスムーズに運ばれず、胃腸に停滞しがちです。その結果、お腹が張って気持ち悪くなり嘔吐してしまうことがあります。実際、シニア猫では消化管の通過時間が遅くなるため便が乾燥して便秘を起こしやすく、便秘に伴い食欲不振や嘔吐などの症状が出ることが珍しくありません。

便が腸にたまり詰まっている

便秘が長引いて腸内に便が大量に停滞すると、腸閉塞のような状態になり嘔吐を引き起こすことがあります。いわゆる重度の便秘になると、食べたものや胃液の行き場がなくなり口から吐き出してしまうのです。慢性的な便秘により腸の中が便で完全に詰まってしまうと、自力ではまったく排泄できなくなり、その際は高頻度で嘔吐が起こります。このような状態になると大変危険で、最悪の場合は詰まった箇所の腸の組織が壊死したり腸管が破裂してしまう恐れもあります。嘔吐を伴うひどい便秘は命に関わることもありますので、早急に対処が必要です。

猫が便秘になる原因

猫が便秘になる原因は一つではなく、日頃の生活習慣から体質・病気までさまざまな要因が関与します。便秘の原因が何かを知ることで適切な対策や予防につなげることができます。ここでは、猫の便秘によくある主な原因を見ていきましょう。

水分不足

水分摂取量の不足は猫の便秘原因として代表的です。猫は元々あまり水を飲まない動物で、特にドライフード中心の食生活だと慢性的に水分不足になりがちです。十分に水を取れないと腸内の便からさらに水分が吸収されてしまい、コロコロに硬く乾いた便になって排泄しにくくなります。慢性的な脱水状態にある猫では、特に便秘が起こりやすいので注意が必要です。

ストレス

ストレスや環境要因も猫の便秘につながることがあります。神経質な猫は環境の変化やトイレの状況に敏感で、落ち着かないと排便を我慢してしまうことがあります。例えば、トイレが汚れていたり嫌な臭いがしたりすると猫は排泄をためらえますし、引っ越しや新しいペットの出現など環境の変化で緊張状態が続くと排便のリズムが乱れることがあります。ストレスによる食欲低下や腸の動きの低下も便秘の一因になります。

誤食

誤食とは、猫が本来食べるべきでない物を飲み込んでしまうことです。猫が誤ってオモチャやひも、布、ビニールなどを飲み込んでしまうと、それが消化管内で詰まり腸閉塞を起こす場合があります。完全に塞がらずとも異物が腸の内腔を部分的にふさぐことで便の通過が悪くなり、結果として重度の便秘になることもあります。猫が誤食による腸閉塞を起こすと、激しい嘔吐や食欲不振、腹部の膨満などが見られます。このような症状がある場合は緊急の処置が必要です。

会陰ヘルニア

会陰ヘルニアとは、肛門周囲の筋肉が弱くなることで隙間ができ、そこからお腹の中の臓器や脂肪が飛び出してしまう病気です。会陰部に膨らみが見られるのが特徴で、犬では中高齢の未去勢オス犬に多い病気ですが、猫ではまれです。猫で会陰ヘルニアが起きる原因は明確にはわかっていませんが、加齢や未去勢によるホルモン影響が関与するとされています。

会陰ヘルニアになると、脱出した臓器によって症状が異なりますが、腸がヘルニア孔に入り込んだ場合は便秘やガスが溜まりやすくなります。つまり、直腸が本来の位置からずれてしまうことで便がうまく肛門まで運ばれず、排便困難や便秘を引き起こすのです。猫の会陰ヘルニアは頻度こそ低いものの、発症した場合は外科手術による根本治療が必要になります。

巨大結腸症

巨大結腸症とは、結腸が異常に拡張して腸の運動機能が低下してしまう病気です。結腸の筋肉がうまく動かず便を押し出せなくなるため、重度の便秘や便の嵌塞を引き起こします。猫の巨大結腸症の多くは原因不明の特発性と言われています。一度結腸が巨大化すると常に便が腸に溜まってしまい、猫は慢性的に排便困難になります。

症状としては繰り返すひどい便秘のほか、吐き気・嘔吐や食欲不振、活気消失など全身状態の悪化が見られます。巨大結腸症は下剤や食事療法に反応しにくく、放置すると命に関わることもあるため注意が必要です。内科的に改善しない場合、結腸の一部を切除する手術(結腸摘出術)が検討されます。便秘を繰り返す猫では、将来的にこの巨大結腸症に進行する可能性があることも念頭に置き、早め早めの対策をとることが重要です。

猫が便秘で嘔吐したときの対処法

猫が便秘をしていて嘔吐も見られるとき、飼い主さんが取るべき対応は便秘の深刻度によって変わります。本章では、便秘が一定期間続いている場合と便秘期間が短く軽度な場合に分けて、それぞれの対処法を解説します。

便秘が一定期間続いているときの対処法

便秘が数日以上続いていたり、嘔吐を伴うような場合は緊急性が高いと考えましょう。健康な猫でも1日排便がないことはありますが、2日以上排便せず便秘状態が続く場合は受診を検討すべきです。特に嘔吐や食欲不振、元気消失などが見られる場合は早急に動物病院で診察を受けることを強くおすすめします。便秘と嘔吐が同時に起こっているのは、前述のとおり腸内に便が詰まって閉塞を起こしているサインである可能性があり、放置すればするほど猫の状態は悪化してしまいます。命に関わる重篤な状態に陥る前に、できるだけ早く獣医師の診察を受けてください。

便秘期間が短いときの対処法

一方、まだ便秘になってから日が浅く軽度な場合は、以下のような自宅ケアで様子を見ることもできます。

まずは十分な水分補給を心がけ、猫に新鮮な水を用意し、いつでも飲めるようにします。

猫が嫌がらない範囲で身体を動かしてあげることも腸の動きを助けます。おもちゃで誘って部屋を歩かせたり、じゃらしで軽く遊んであげたりしてみましょう。

猫が安心して排便できる環境か再確認しましょう。トイレが汚れていたらすぐに掃除し、落ち着いた静かな場所にトイレを設置します。トイレの砂の種類や深さも猫の好みに合っているか見直してみてください。

自宅ケアを行った後は、猫の様子と排便状況を注意深く観察しましょう。ケアをしても丸2日以上便が出ない場合や、少しでも嘔吐が見られた場合、痛がる様子がある場合は重症化させないために早めに動物病院に相談するようにしましょう。

動物病院での治療方法

便秘や嘔吐がひどい場合、動物病院で適切な処置を受けることが必要です。動物病院では、飼い主さんから詳しく話を聞いたうえで検査を行い、猫の状態に合わせた治療を行ってくれます。ここでは動物病院で実施される主な検査内容と具体的な治療方法について説明します。

動物病院での検査内容

動物病院ではまず獣医師が猫の症状や経過について詳しく問診します。その後、猫の全身状態を確認し、お腹の触診を行います。触診によって腸内に硬い便が溜まっているかを確認します。必要に応じて肛門から指を入れる直腸検査を行い、直腸内の異常や閉塞の有無を調べます。

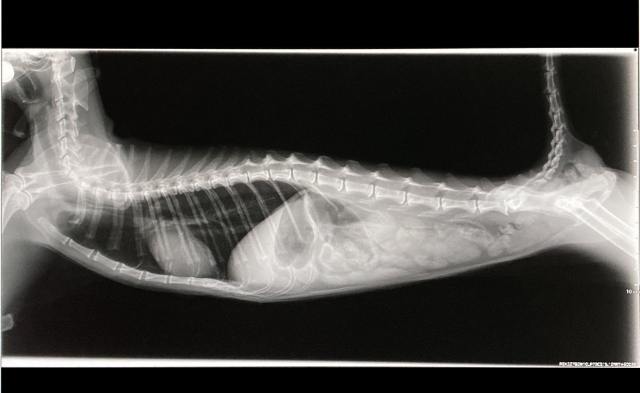

続いて、画像診断としてレントゲン検査(X線検査)を行うことが一般的です。レントゲンにより大腸に詰まった便の量や位置がはっきりと写り、便秘の程度を客観的に評価できます。

さらに、血液検査も行われます。血液検査により脱水の程度や電解質バランス、腎臓や甲状腺の機能など全身状態を評価します。特に、慢性便秘の猫では腎臓病が隠れていないか、カリウムなどの電解質異常が便秘の要因になっていないか確認することが重要です。

動物病院での治療方法

動物病院での治療は、詰まった便を取り除いて猫の負担を軽減することと、便秘の原因に対処することが中心となります。主な治療内容は次のとおりです。

腸内に溜まった便を出すために、まず浣腸が行われることが多いです。肛門からカテーテルなどで温かい浣腸液を注入し、便を軟らかくして排出を促します。それでも出ない頑固な便塊に対しては、用手摘便といって獣医師が指や鉗子で直接かき出す処置も行われます。

便秘の猫は脱水しているケースが多いため、必要に応じて点滴を行い体内の水分・電解質バランスを整えます。点滴により腸管への血流が改善し蠕動運動の回復も期待できます。

治療後は再発予防のための食事指導が行われます。食物繊維を増やす療法食や便秘ケア用の処方食への切り替えが提案されることが多いです。繊維質は腸内で水分を抱え込んで便のかさを増やし、腸の動きを活発にします。ただし猫によっては高繊維食が合わないこともあるため、猫の様子を見ながら調整します。また水分を十分に摂れる工夫や、適度な運動をさせる環境づくりなど、生活面でのアドバイスも受けるでしょう。トイレも常に清潔に保ち、猫がストレスなく排便できる環境を整えるよう指示されます。

検査の結果、便秘の明確な原因が判明した場合はその治療が優先されます。例えば腸に腫瘍が見つかっている場合は外科手術で腫瘍を切除する必要がありますし、異物の誤飲が原因なら開腹手術や内視鏡で異物を取り除く処置が取られます。また、前述した会陰ヘルニアがあれば外科的にヘルニア孔を塞ぐ手術を行い、必要に応じて去勢手術も同時に施します。巨大結腸症で結腸の機能回復が見込めない場合は、結腸の一部切除が検討されます。

以上のように、動物病院では猫の状態に合わせて多角的な治療が行われます。治療後は便の出方や嘔吐がおさまるか経過を見つつ、必要に応じて再診しながらお薬の量を調整したり食事のアドバイスを受けたりします。飼い主さんは獣医師の指示にしたがって、自宅でも引き続き水分補給や食事管理に気を配りましょう。

猫の便秘と嘔吐を予防する方法

日頃のケア次第で、猫の便秘やそれに伴う嘔吐をかなり防ぐことができます。予防のポイントは大きく水分・ストレス・食事の3つです。それぞれのポイントについて、普段からどのような工夫ができるか解説します。

水分摂取

十分な水分補給は便秘予防の基本です。繰り返しになりますが、猫は元々あまり積極的に水を飲まない動物で、特に乾燥フードばかり食べていると慢性的に水分不足になりがちです。そこで飼い主さんが意識して以下のような工夫をしてあげましょう。

- 新鮮な水を常に用意する

- 流水や工夫した給水器を使う

- ウェットフードを活用する

- 暑さや乾燥に注意する

これらの工夫によって慢性的な水分不足を解消することが期待できます。

ストレスの解消

猫にストレスをかけない環境づくりも便秘予防には欠かせません。ストレスは腸の働きを乱したり排便を我慢させる原因になりえます。次の点に注意して、猫がリラックスできる生活環境を整えましょう。

まず、トイレを清潔に保つことが大切です。

猫が複数いる場合はいくつかトイレを用意します。また、トイレの置き場所も、人通りが多い場所や騒音がする場所は避け、猫が落ち着いて用を足せる静かな隅の方に設置しましょう。

猫は変化に敏感な生き物です。急激な環境変化や生活パターンの乱れはストレスになります。可能な範囲で毎日のご飯の時間や遊ぶ時間を一定にし、生活のリズムを整えてあげましょう。

適度な遊び・運動をすることも重要です。

このように、トイレにまつわるストレスなど、生活上感じるストレスを減らすことが、猫の便秘予防につながります。

フードの見直し

日々の食事内容を見直すことも便秘予防には重要です。実は猫の食事は腸の動きや便の状態に特に大きな影響を与える要因の一つです。以下の点を確認し、必要に応じてフードを調整しましょう。

繊維質の適度な摂取を心がけ、高品質で消化のよいフードを選びましょう。

食卓に誤って猫が食べそうな小物類を置かない、ゴミ箱をあさって異物を食べないよう蓋付きにするなど、誤食防止策も大切です。

肥満傾向の猫は運動量が減り腸の働きも鈍くなりがちです。またお腹周りに脂肪がつくと腹圧がかかり排便が困難になることもあります。

以上のように、水分・ストレス・食事の3つの面からケアしてあげることで、猫の便秘と嘔吐の予防につながります。

まとめ

猫の便秘と嘔吐について、その原因から対処法・予防法まで解説しました。猫はもともと便秘しやすい動物ですが、嘔吐を伴う便秘は放置せず早めに対処することが大切です。水分不足やストレス、毛玉や病気などさまざまな要因で便秘は起こりますが、深刻化すると腸閉塞を起こして命に関わるケースもあります。2日以上排便がなく嘔吐も見られる場合は、迷わず動物病院に相談しましょう。愛猫の様子をよく観察し、早め早めのケアと受診で、元気で快適な毎日を過ごせるようサポートしてあげましょう。

参考文献