ワンちゃんを家族に迎えた方、そして毎年春になると「今年もしっかり接種しないと」と思う飼い主にとって、狂犬病ワクチンは馴染み深いものでしょう。しかし、法律で義務付けられているから、という理由だけで接種している方も少なくないと思います。

この記事では、狂犬病ワクチンの基礎知識から、飼い主が知っておくべき接種方法の選択肢、注意点を丁寧に解説します。

狂犬病ワクチンの基礎知識

狂犬病ワクチンは、すべての犬の飼い主に法律で接種が義務付けられている、重要なワクチンです。この章ではその基本的な役割と、接種しなかった場合にどのようなリスクがあるのか解説します。

狂犬病ワクチンとは

狂犬病ワクチンは、その名のとおり狂犬病という感染症を予防するためのワクチンです。狂犬病とは、狂犬病ウイルスに感染した動物に咬まれるなどして、唾液を介して感染する人獣共通感染症です。犬だけでなく、猫、キツネ、アライグマや人間など、すべての哺乳類に感染する可能性があります。

この病気の恐ろしい点は、現代の医学をもってしても、一度発症してしまうと治療法がなく、その致死率はほぼ100%であることです。日本では、多くの獣医師や普及活動により、1957年以降の国内発生は確認されていません。(なお、国外で感染し国内へ帰国した例は1970年,2006年,2020年に1例ずつあります。)

しかし、世界に目を向ければ、アジアやアフリカを中心に今なお多くの国で発生しており、毎年数万人の命が奪われています。交通網が発達した現代においては、ウイルスが日本に侵入してくる可能性は否定できず、今後も正しい知識や予防が必要な感染症です。

狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主に対し、飼い犬の登録と、年に1回の狂犬病ワクチン接種を義務付けています。これは、愛犬一個体を守るためだけではなく、万が一国内で発生した際に、犬から犬へ、そして犬から人への感染拡大(パンデミック)を防ぐという、社会全体を守るための極めて重要な役割を担っています。

狂犬病ワクチンを接種しないリスク

「日本はずっと発生していないのだから、接種しなくても大丈夫なのでは?」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その考えには大きなリスクが伴います。

まず、法律上のリスクです。狂犬病予防法に違反してワクチン接種を怠った場合、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。一時的に獣医師の判断で接種がリスクとなるような状況において猶予を持たすことはありますが、基本的には接種が義務となっています。

次に、万が一の発生時のリスクです。もし海外からウイルスが持ち込まれ、ワクチンを接種していない愛犬が感染動物に咬まれてしまった場合、曝露後接種といって、ワクチンを接種することで発症を予防することはできますが、一度発症してしまうと助かることはありません。狂犬病を発症した犬は、感染タイプにより異なりますが、極度の興奮や攻撃性の増大、麻痺などの悲惨な神経症状を示し、苦しみながら死に至ります。さらに、その犬がほかの動物や人間を咬んでしまえば、感染を拡大させる原因となりかねません。

他国ではウイルスが排除されたとして接種の義務化をなくし、しばらく経過した後にウイルスが国内に再進入してきた事例もあります。

狂犬病ワクチンの接種は、愛犬を守ることはもちろん、ご家族や地域社会の安全を守るためにも、年1回のワクチン接種は決して欠かすことのできない重要な責務なのです。

狂犬病ワクチンを接種する方法

狂犬病ワクチンの接種には、主に2つの方法があります。この章ではそれぞれの接種方法について詳しく解説します。

集合注射

集合注射は、市区町村などの自治体が主体となり、毎年春頃(主に4月5月や10月)に実施される接種方法です。自治体から送付される通知ハガキに記載された日時・場所(地域の公園や公民館、コミュニティセンターなど)で、獣医師が巡回して接種を行います。

多くの犬が同じ時間帯に集まり、接種が進んでいくのが特徴です。近所の会場で手軽に済ませられるため、長年この方法で接種している飼い主も多いでしょう。

動物病院

もう一つの方法は、かかりつけの動物病院や近隣の動物病院で個別に接種してもらう方法です。集合注射のように期間が限定されてはいませんが、4月から6月の間に接種するのが通例です。基本的に動物病院の診療時間内であれば、飼い主様の都合のよい日時に予約して接種を受けることができます。

特に集団接種で定められた4月5月の期間を過ぎてしまった場合や、春以外の時期に生後91日齢を迎えた子犬の場合は、動物病院での接種が主な選択肢となります。

狂犬病ワクチン接種の流れ

実際にワクチンを接種する際の、当日の持ち物や接種後の手続きについてこの章では解説します。初めての方も、毎年のことだからと油断せず、あらためて流れを確認しておきましょう。

ワクチン接種時に必要なもの

接種会場へ行く際には、主に以下の2つが必要になります。

- 自治体から届く通知ハガキ(問診票を兼ねていることが多い)

- 接種費用

毎年3月頃になると、犬の登録をしている飼い主様のご自宅に、自治体から狂犬病予防注射に関する案内ハガキが届きます。このハガキには、集合注射の日時や場所が記載されているほか、接種前の健康状態をチェックするための問診票を兼ねていることがほとんどです。接種当日は、このハガキに必要事項を記入して持参しましょう。もし紛失してしまった場合は、自治体の担当窓口(保健所や生活衛生課など)に問い合わせてみてください。

予防注射済票の交付手続きの方法

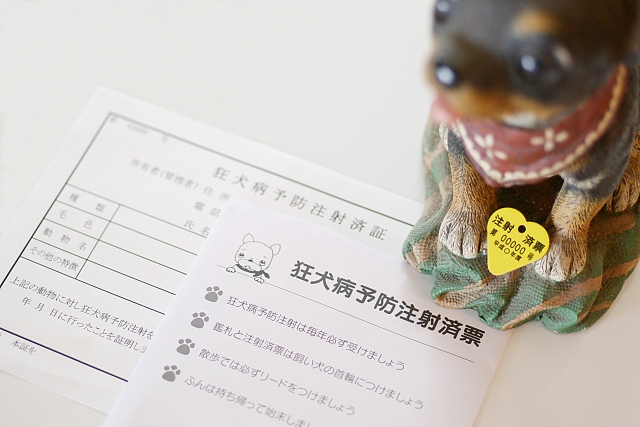

ワクチンを接種すると、獣医師から「狂犬病予防注射済証」という証明書が発行されます。しかし、これで手続きが完了したわけではありません。次に、この「注射済証」を持って、お住まいの市区町村の役所窓口(保健所など)へ行き、「注射済票」の交付を受ける必要があります。

「注射済票」は、その年度の予防接種が完了したことを示す、金属製の小さなプレートです。この済票は、犬鑑札(犬の登録時に交付されるもの)と一緒に、首輪などに装着しておくことが法律で義務付けられています。

集合注射の場合は、接種会場で注射と同時にこの済票を交付してくれることが多く、一度で手続きが完了します。一方、動物病院で接種した場合は、発行された「注射済証」を持って飼い主様自身が役所へ行くのが基本です。ただし、動物病院によっては、費用はかかりますが、飼い主に代わって交付手続きの代行を依頼できる場合もあります。かかりつけの病院が代行サービスを行っているか、事前に確認しておくとよいでしょう。

【方法別】狂犬病ワクチン接種のメリット・デメリット

集合注射と動物病院、どちらで接種するのがよいのでしょうか。それぞれにメリットとデメリットがあります。愛犬の性格や健康状態、飼い主様の考え方などを考慮して、適切な方法を選択することが大切です。

集合注射

【メリット】

- 費用の安さ

動物病院での個別接種とは異なり、一般的には診察料金がかからないため合計の費用がその分安くなることが多いです。 - 手続きの手軽さ

多くの場合、接種と同時に「注射済票」の交付を受けられるため、役所へ行く手間が省けます。 - アクセスのよさ

地域のコミュニティセンターなどの場所が会場になることが多く、手軽に参加できます。

【デメリット】

- 日時の制約

実施される日時と場所が厳密に決められており、飼い主の都合に合わせることはできません。 - 犬へのストレス

知らない場所で、たくさんの犬や人が集まるため、特に怖がりな子やほかの犬が苦手な子にとっては大きなストレスになる可能性があります。 - 接種会場の環境

一般的には接種会場がコミュニティセンターなどになるため、動物病院の診察室と比べると衛生面で劣る部分が多少あります。

動物病院

【メリット】

- 日時の自由度

飼い主にとっての都合のよい日を選んで接種できます。 - 健康診断を兼ねる

接種時に一緒に年に一回健康診断(聴診、触診、検温、体重測定など)を受けるのもよいでしょう。これにより、その日にまとめて愛犬の健康管理ができます。 - 副反応への迅速な対応

万が一、重い副反応が出た場合でも、医療設備が整っているため迅速かつ適切な処置を受けられ、安心感が高いです。 - ストレスの軽減

ほかの犬との接触を最小限に抑えることができ、落ち着いた環境で接種を受けさせてあげられます。しかし、動物病院が苦手な子もいますので、その場合は集合接種の方がよいかもしれません。

【デメリット】

- 費用の比較

集合注射に比べると、診察料金がかかるため合計の金額が若干高くなる傾向があります。 - 手続きの手間

済票の交付代行を行っていない病院の場合、飼い主自身が後日役所へ手続きに行く必要があります。

狂犬病ワクチン接種後の副反応について

どのようなワクチンにも、副反応のリスクはゼロではありません。しかし、その多くは軽度で一過性のものです。過度に心配する必要はありませんが、どのような症状が起こりうるかを知っておき、万が一の際に落ち着いて対応できるようにしておくことが重要です。

アナフィラキシー反応

最も注意すべき、重篤なアレルギー反応です。まれですが、命に関わる危険な状態です。即時型アレルギーとして、接種後30分以内に発症することが多く、症状としては、呼吸困難、血圧低下、顔面のひどい腫れ、嘔吐、けいれんなどが見られます。もしこのような症状が見られたら、一刻を争うため、ただちに接種した動物病院へ連絡し、指示を仰いでください。基本的には接種後30分程度は病院の近くで様子を見るか、院内で待機をしておくようになっています。また、アレルギー反応には数時間後に症状が出るタイプもありますので、動物病院での接種の場合は、午前中の接種が推奨されています。

アレルギー反応

アナフィラキシーほど重篤ではないものの、注意が必要なアレルギー反応です。接種部位の腫れや発熱、倦怠感といった症状が現れます。時間経過とともに引くケースが多いですが、薬剤投与を行う例もありますので、気がついた時点で一度動物病院に相談をされるとよいでしょう。また接種時に獣医師からも説明があるとは思いますが、どのようなときに受診をするか事前に指示を仰いでおくと安心できます。

元気がなくなる

接種後、半日~1日程度、なんとなく元気がなくなり、ぐったりしたり、あまり動きたがらなくなったりすることがあります。身体の免疫システムがワクチンに反応している正常な過程ともいえます。通常は1~2日で自然に回復しますが、回復しない場合や、普段と比べてぐったりしている場合は念のため獣医師に相談しましょう。

食欲がなくなる

元気消失と同様に、一時的に食欲が落ちることもあります。無理に食べさせる必要はありませんが、こちらも通常は1〜2日程度で回復しますが、長引くようであれば相談が必要です。

下痢や嘔吐

軽度な消化器症状として、下痢や嘔吐をすることもあります。1~2回程度の軽いものであれば様子を見ても大丈夫なことが多いですが、何度も繰り返す場合や、ぐったりしている様子を伴う場合は、脱水症状も心配されるため、動物病院に連絡してください。

狂犬病ワクチンの費用相場

狂犬病ワクチンの接種にかかる費用は、大きく「注射料金」と「注射済票交付手数料」の2つで構成されています。

- 注射料金

これはワクチン接種そのものにかかる技術料です。地域や接種方法によって異なりますが、集合注射では3,000円前後、動物病院では診察料が加わり、3,000円~4,000円程度が一般的な相場とされています。 - 注射済票交付手数料

550円かかります。

したがって、飼い主が支払う総額の目安としては、3,500円~4,500円程度と考えておくとよいでしょう。正確な金額については、お住まいの自治体の広報や、接種を希望する動物病院にご確認ください。

まとめ

狂犬病ワクチンの接種は、発症すれば致死率ほぼ100%という恐ろしい病気から愛犬や自分自身の身をを守るだけでなく、社会のためにもなります。年に一度の接種を必ず行うようにしましょう。

参考文献