愛犬が身体を痒がったり、皮膚が赤くベタベタして臭うようになったら、それはマラセチア症のサインかもしれません。マラセチア症は犬の皮膚に常在する酵母菌(真菌)が異常繁殖することで起こる皮膚病で、主にかゆみや炎症などの症状を引き起こします。本記事では、犬のマラセチア症について原因、症状、治療法、予防策までをわかりやすく解説します。

犬のマラセチア症の基礎知識

まず、マラセチア症とはどのような病気なのか、その基本を押さえておきましょう。ここではマラセチア症の概要と、原因となるマラセチア菌を解説します。

マラセチア症の概要

犬のマラセチア症(マラセチア皮膚炎)とは、犬の皮膚や耳に常在するマラセチアという酵母様真菌(カビの一種)が何らかの理由で異常に増殖し、皮膚炎や外耳炎を引き起こした状態を指します。通常、マラセチア菌はほかの常在菌とともに犬の皮膚に存在し、健康な状態では害を及ぼしません。しかし、皮膚のバランスが崩れてマラセチア菌が過剰に繁殖すると、皮膚の赤み・かゆみ・ベタつきなど炎症反応が現れ、これがマラセチア症と呼ばれる皮膚病になります。特にアトピー性皮膚炎などアレルギー体質の犬では二次的に発症しやすく、慢性的な皮膚炎の原因となりえます。

マラセチア症を引き起こすマラセチア菌

マラセチア症の原因菌であるマラセチアとは、犬の皮膚表面に常在する酵母菌の一種です。なかでもマラセチア・パキデルマティス(Malassezia pachydermatis)という種類が犬のマラセチア皮膚炎に主に関与しています。マラセチア菌は脂(皮脂)を栄養源とする脂好性の真菌で、健康な皮膚では皮脂が適度に保たれているため増殖が抑えられています。しかし、皮脂の分泌が増えたり皮膚のバリア機能が低下したりすると、マラセチア菌が急激に繁殖しやすくなります。増えすぎたマラセチア菌は脂質を分解する酵素を多く出し、皮脂を分解して生じた脂肪酸が皮膚を刺激することで炎症を引き起こすと考えられています。

犬のマラセチア症で出る症状

マラセチア症にかかった犬には、いくつか特徴的な皮膚の症状が現れます。本章ではマラセチア症の主な症状について解説します。

炎症により赤みが生じる

マラセチア症ではまず、皮膚に炎症が起きるため赤み(発赤)が目立つようになります。例えばお腹や脇の下など皮膚の薄い部分が薄赤くなり、小さな赤い発疹が出ることもあります。触るとほてって熱を帯びており、犬もその部分に違和感や痛みを感じています。炎症が強い場合、赤くなった部分の毛が抜けて薄くなってしまうこともあります。

身体をかゆがる様子が見られる

マラセチア症で飼い主が気付きやすいのは、犬が身体をひどくかゆがることです。マラセチア菌の増殖に伴う炎症は強いかゆみを引き起こすため、犬は患部を頻繁に掻いたり舐めたり擦り付けたりするようになります。耳に感染がある場合は頭をしきりに振ったり、後ろ足で耳を掻く仕草がよく見られます。かゆみの程度は中程度から重度までさまざまですが、慢性化したケースでは皮膚を掻き壊して出血させてしまうこともあり、傷口から細菌の二次感染を招く恐れもあります。

皮膚が脂っぽくベタベタする

マラセチア症になると、皮膚や被毛が普段より脂っぽくベタつくようになります。マラセチア菌が皮脂を栄養に大量繁殖し、皮膚の脂漏(脂っぽい状態)を悪化させるためです。なでると指に油っぽい汚れが付くほど皮膚が脂ぎり、フケ(角質)が増えて毛にこびり付いたり、黄色っぽいかさぶた状の汚れが見られることもあります。

皮膚が黒っぽく色素沈着を起こしたり触感がゴワゴワしたりする

慢性的なマラセチア性皮膚炎により、犬の腹部の皮膚が黒ずんで厚く変化しています。マラセチア症では、長期間炎症が続くと皮膚が次第に黒っぽく色素沈着し、象の皮膚のように厚くゴワゴワと硬くなることがあります。これは慢性炎症に対する皮膚の防御反応で角質が過剰に増殖し、表皮が肥厚してしまうためです。こうした色素沈着や苔癬化(皮膚が厚くなる変化)は、数ヶ月にわたり皮膚炎が続く重症例で見られる症状です。

犬のマラセチア症の原因

次に、マラセチア菌がなぜ異常繁殖して皮膚炎を起こすのか、その背景にある原因を解説します。

細菌や真菌の感染、異常増殖

犬のマラセチア症は、皮膚常在菌であるマラセチア菌という真菌(酵母菌)の異常増殖によって発症します。健康な皮膚では細菌や真菌など常在微生物同士がバランスを保っていますが、何らかの理由で皮膚のバリア機能が低下したり炎症が起きたりすると、そのバランスが崩れてマラセチア菌が優勢になることがあります。また、傷やノミ・ダニの寄生による二次的な細菌感染で皮膚炎が起きた場合や、細菌感染に対して抗生物質だけを使用した場合にも、競合する細菌が減った分マラセチア菌が相対的に増えてしまうことがあります。

環境的な要因

犬を取り巻く環境もマラセチア症の発症に大きく影響します。マラセチア菌は高温多湿の環境で特に繁殖しやすいため、蒸し暑い季節は要注意です。また、皮膚の清潔さやスキンケアの方法も影響します。シャンプーの頻度が少なすぎて皮脂や汚れが溜まっているとマラセチアが増えやすくなりますし、逆に洗いすぎや不適切なシャンプー(刺激の強すぎる薬剤の使用など)で皮膚のバリア機能が低下してもマラセチア症の原因となりえます。

マラセチア症になりやすい犬種

マラセチア症はどの犬種でも起こりえますが、特に発症しやすい犬種が知られています。皮脂の分泌が多めだったり皮膚疾患を起こしやすかったりする犬種です。具体的には、ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、アメリカン・コッカー・スパニエル、シーズー、トイ・プードル、ダックスフント(ミニチュアダックス)などはマラセチア皮膚炎を発症しやすいといわれます。これらの多くは欧米原産の犬種で体質的に脂漏傾向があり、高温多湿な日本の気候では皮膚に皮脂が溜まりやすくマラセチア増殖の温床となりやすいとされます。

マラセチア症での受診の目安と動物病院での検査

愛犬にマラセチア症が疑われる症状が見られたら、早めに動物病院を受診することをおすすめします。では、どのような状態になったら受診すべきか、また病院ではどのような検査でマラセチア症を診断するのか説明します。

動物病院を受診すべきサイン

マラセチア症は放置して自然に治ることは少なく、むしろ悪化する恐れがあります。強いかゆみで犬が執拗に身体を掻いたり舐めたりしている、皮膚が赤くただれベタついて独特の臭いがするなどの症状が見られたら要注意です。また、耳の中に黒っぽい耳垢が増え犬が頻繁に耳を気にしている場合や、皮膚炎の症状が何週間も長引いたり何度も再発したりしている場合も、自己判断せず獣医師の診察を受けてください。

動物病院での検査方法

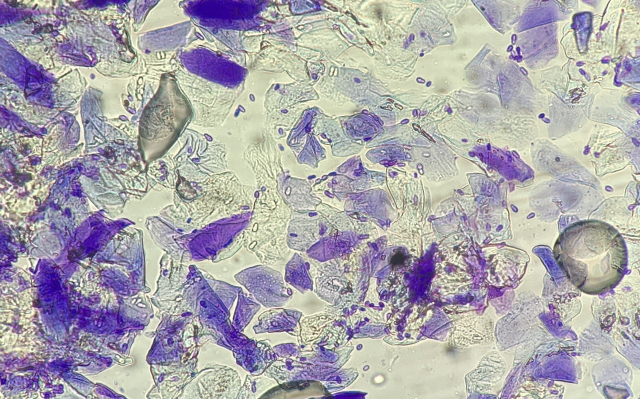

動物病院では、獣医師が問診と視診・触診で皮膚の状態をチェックし、マラセチア症が疑われる場合はいくつかの検査を行います。一般的には、皮膚や耳の分泌物にマラセチア菌が存在するか顕微鏡で確認する検査を実施します。炎症部位から採取したサンプルや、綿棒で取った耳垢や皮脂を染色して顕微鏡で観察し、ピーナッツや足跡のような形のマラセチア酵母菌が多数見られれば診断の手がかりとなります。ただし、少数のマラセチア菌は健康な犬にも存在するため、検出された菌の数だけで感染の有無を断定することは難しい場合もあります。そのため、獣医師は検査結果だけでなく、皮膚症状や犬種、既往歴などを総合的に考慮して診断します。

マラセチア症の治療と予防

マラセチア症と診断された場合、どのような治療が行われるでしょうか。また再発を防ぐにはどのような予防策が有効でしょうか。動物病院での主な治療法とその期間、自宅でできる予防法について説明します。

動物病院でのマラセチア症の治療法

マラセチア症で行われる治療法は大きく抗真菌薬による治療と、補助療法と基礎疾患の治療に分けることができます。

抗真菌薬による治療

マラセチア症では増殖したマラセチア菌を抑えるため、抗真菌薬を使った治療が中心になります。軽度〜中等度の皮膚炎であれば抗真菌成分配合の薬用シャンプーで患部を洗浄する方法が一般的です。ミコナゾールやクロルヘキシジンを含むシャンプーで週2回程度の頻度で全身を洗い、皮膚の皮脂やフケごと菌を洗い流して殺菌します。症状が重かったり広範囲に及ぶ場合には、抗真菌薬の内服も併用します。耳に外耳炎がある場合は、耳の洗浄と抗真菌薬入りの点耳薬で治療します。

補助療法と基礎疾患の治療

かゆみが激しい場合には、犬が掻き壊すのを防ぐため抗ヒスタミン薬やステロイド剤などかゆみ止めを一時的に使うこともあります。ただし、かゆみ止めは症状を和らげる対症療法で、マラセチア菌自体を減らす効果はありません。また、掻き傷から細菌感染を起こしている場合には抗菌薬の投与も必要です。さらに、マラセチア症の背景にアトピー性皮膚炎などがある場合は、その治療も並行して行います。

マラセチア症の治療期間と完治の難しさ

マラセチア症の治療期間は症状の重さや原因によってさまざまですが、数週間から数ヶ月は見ておく必要があります。多くの場合、治療開始から2〜3週間でみや赤みなどの症状が目に見えて改善します。しかし、症状がよくなったからといって自己判断で治療を中断すると、残っていたマラセチア菌が再増殖して再発する恐れが高いため、獣医師の指示どおり最後まで治療を続けることが大切です。また、アレルギー体質や脂漏体質など根本的な素因がある犬では、抗真菌薬でいったん症状が治まっても時間が経つとまた同じ条件下で菌が増え、皮膚炎を繰り返すことがあります。

自宅でできるマラセチア症の予防法

マラセチア症は再発しやすい皮膚病ですが、日頃のケア次第で発症リスクを下げることができます。飼い主が自宅で実践できる予防のポイントを押さえておきましょう。

日常のスキンケア

皮膚を常に清潔に保ち、余分な皮脂や汚れを溜めないことが基本です。状態に合わせて1〜2週間に1回程度の定期的なシャンプーを行いましょう。マラセチア症を繰り返す犬では、薬用シャンプーを予防目的で定期的に使用する方法も有効です。また、皮膚の乾燥を防ぐための保湿ケアも大切です。シャンプー後などに犬用の保湿剤を使って皮膚を潤し、バリア機能を整えてあげましょう。

健康管理と生活環境

栄養バランスのよい食事を与え、皮膚の健康を内側から支えましょう。必須脂肪酸(オメガ3・オメガ6など)を含むフードやサプリメントは皮膚の潤いを保ち炎症を和らげる効果が期待できます。また、食物アレルギーが疑われる場合は獣医師と相談のうえでアレルギー対応の食事に切り替えることも検討します。生活環境では温度・湿度の管理も重要です。暑い季節はエアコンや除湿機を活用して室温や湿度を快適に保ち、犬が常に蒸し暑い環境にいないようにします。寒い季節は暖房で空気が乾燥し過ぎると皮膚がカサカサになりかゆみにつながるため、冬は加湿器で適度な湿度(50〜60%程度)を維持するとよいでしょう。

犬がマラセチア症になったときに気を付けること

最後に、実際に愛犬がマラセチア症と診断された後のケアで気を付けるべきポイントをまとめます。治療を継続するうえでの注意点や、季節ごとのスキンケア、ストレス管理、基礎疾患への対処について確認しましょう。

獣医師の指示に従い投薬などのケアを継続する

マラセチア症と診断され治療を始めたら、獣医師の指示どおりにケアを続けることが何より大切です。皮膚病の治療は効果が出るまで時間がかかることも多いため、飼い主として根気強く取り組みましょう。処方された内服薬や塗り薬(点耳薬など)は、途中で症状がよくなったように見えても自己判断で中断せず、指示された期間しっかり使い切ってください。

季節に応じたスキンケアを行う

マラセチア症は季節による影響を受けやすい病気です。そのため、季節に応じてスキンケアの方法を調整することが再発防止につながります。特に暑く湿度が高い春〜夏にかけては、皮脂の管理と清潔ケアをより徹底しましょう。気温が上がる時期はシャンプーや耳掃除の頻度を増やし、汗や皮脂が溜まりやすい部位をこまめに拭くなどして、皮膚を常に清潔でサラッとした状態に保ちます。シャンプー後の保湿ケアも忘れずに行い、室内は冷房や除湿で快適に整えましょう。

ストレスをできるだけ軽減する

犬のストレス管理も皮膚の健康に影響します。ストレスや加齢によって犬の免疫力が低下すると皮膚の弱い部分にトラブルが出やすくなり、普段は共生していたマラセチア菌に対する抵抗力も落ちてしまいます。ストレスそのものが直接マラセチア症を引き起こすわけではありませんが、ストレスで免疫が弱まったうえに皮膚のバリア機能まで低下すると、マラセチア菌が増殖しやすくなります。日頃から愛犬のメンタル面にも配慮し、なるべくストレスをためない生活環境を整えてあげましょう。十分な運動や遊びの時間を確保し、安心できる居場所と規則正しい生活リズムを作ってあげることが大切です。

基礎疾患がある場合は、併せて治療する

マラセチア症が繰り返し起こる背景には、しばしば基礎疾患の存在があります。アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、脂漏症体質、内分泌疾患(甲状腺機能低下症やクッシング症候群など)といった問題が皮膚環境を変化させ、マラセチア菌の増殖を許してしまうケースが多いのです。そのため獣医師の診察でこうした基礎疾患が見つかった場合には、その治療も並行して行う必要があります。

まとめ

マラセチア症では、皮膚の赤みや強いかゆみ、皮膚のベタつきや独特な臭い、慢性化した場合の皮膚の黒ずみ・ごわつきなど、多彩な症状が現れます。完治まで時間がかかる場合もありますが、獣医師の指示に沿って根気よく治療を続ければ、多くの場合症状はコントロール可能です。飼い主が正しい知識を持ち早めに対処することで、愛犬の皮膚の健康と快適な生活を守ってあげましょう。

参考文献