「最近、愛犬が体をよく掻いているな…」「なんだかフケが増えた気がする…」

といった小さな変化が、実は皮膚の乾燥によるサインであるかもしれません。

私たち人間の皮膚よりも薄くデリケートな犬の皮膚は、乾燥による影響を受けやすく、そのままにしておくとさまざまな皮膚トラブルを引き起こす可能性があります。

この記事では、犬の皮膚乾燥について、原因からケア、動物病院での対応までを解説します。

愛犬の皮膚の健康維持にお役立てください。

犬の皮膚が乾燥するとどうなる?

犬の皮膚が乾燥すると、見た目や手触りだけでなく、皮膚が本来持っている働きにも影響が出てしまいます。

愛犬の皮膚を守るためには、まず皮膚の基本的な役割と、乾燥がどのような変化を引き起こすのかを理解しましょう。

健康な皮膚のバリア機能

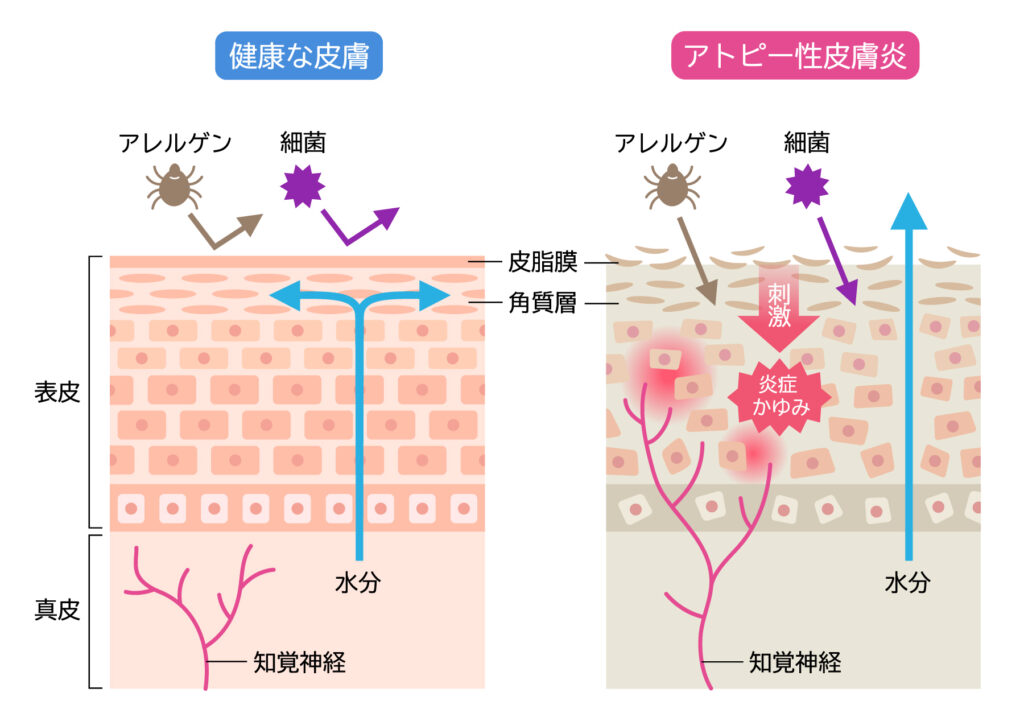

犬の健康な皮膚には、さまざまな刺激物から身体を守り、体内の水分が逃げてしまうのを防ぐ、バリア機能というものが備わっています。このバリア機能は、主に皮膚の一番外側にある角質層と、その表面を覆う皮脂膜によって作られています。

角質層は、レンガのように積み重なった角質細胞と、その隙間を埋めるセラミドなどの細胞間脂質でできていて、外からの刺激を防ぐ壁の役割と、皮膚の水分を保つ役割をしています。

皮脂膜は、皮膚から出る皮脂や汗が混ざり合ってできる薄い膜で、皮膚の表面を滑らかにし、水分が蒸発するのを防ぐ、まるで天然の保湿クリームのような働きをしています。

このバリア機能のおかげで、犬の皮膚は潤いを保ち、外からの悪いものの侵入を防ぎ、健康な状態を維持できるのです。

乾燥によって起こる主な変化(フケ・かゆみ・ひび割れ)

しかし、バリア機能はとても繊細で、乾燥や間違ったお手入れ、体調の変化など、いろいろな原因で簡単に弱ってしまいます。

皮膚が乾燥してバリア機能が低下すると、以下のような皮膚トラブルが起こりやすくなります。これらの変化は、犬にとって不快なだけでなく、放っておくと深刻な皮膚病につながります。早めに動物病院へ受診しましょう。

フケの増加

皮膚が乾燥すると、角質層の水分が足りなくなり、皮膚の生まれ変わり(ターンオーバー)がうまくいかなくなります。その結果、古くなった角質がうまく剥がれずに、目に見える形でパラパラとしたフケとして出てきます。

かゆみ

乾燥で皮膚神経が敏感になり、バリア機能も低下して外部刺激に弱くなるため、かゆみが生じます。犬は身体を掻いたり舐めたりして対処しようとしますが、これが皮膚を傷つけ、炎症悪化や細菌感染のリスクを高めます。

皮膚のひび割れ・赤み

乾燥による刺激で皮膚に赤みや腫れが生じることがあります。乾燥が進行すると皮膚は弾力を失い、硬くカサカサした状態になります。その結果、細かい亀裂やひび割れが生じ、そこから細菌が侵入して痛みや膿を伴う炎症を引き起こします。

犬の皮膚が乾燥する主な原因

犬の皮膚が乾燥する原因は一つだけではありません。環境、普段のお手入れ、体質や健康状態などが関係しています。

犬の皮膚が乾燥する原因を理解しておきましょう。

季節・気候による空気の乾燥や空調による室内の乾燥

私たちと同じように、犬の皮膚も空気の乾燥に大きく影響されます。

特に、秋から冬にかけては空気が乾燥しやすく、皮膚から水分が奪われやすい季節です。

夏場でもエアコン(冷房や除湿)を長く使っていると、部屋の空気は思った以上に乾燥します。

また、暖房器具(ストーブや床暖房など)も、部屋の湿度を下げ、皮膚の乾燥を進めてしまいます。

特に、お部屋の中で過ごす時間が長い犬や、エアコンや暖房が欠かせない環境で暮らしている犬は、こうした空気の乾燥や空調の影響を受けやすく、皮膚の水分が失われやすいので、加湿器を使ったり、こまめに換気をしたりして、部屋の湿度管理に気をつけましょう。

皮膚に合わないシャンプーの使用や洗いすぎによる負担

愛犬の身体を清潔にするためのシャンプーも、使い方や選び方によっては皮膚の乾燥の原因になります。

犬の皮膚は人間よりも薄くてデリケートなので、洗浄力が強すぎるシャンプーや、犬の皮膚に合わないシャンプー(例えば人間用のシャンプー)を使うと、皮膚を守るために必要な皮脂まで取りすぎてしまい、皮膚のバリア機能を弱らせてしまいます。

また、シャンプーの回数が多すぎるのも問題です。きれいにしたい気持ちはわかりますが、あまり頻繁にシャンプーをすると、皮脂膜が十分に作られる前にまた洗い流され、結果として皮膚が乾燥しやすくなります。

犬の種類や皮膚の状態、生活環境によって適切なシャンプーの回数は違いますが、一般的には月に1〜2回程度が目安です。

シャンプーを選ぶときは、犬の皮膚に優しい低刺激性のものや、保湿成分(セラミドやヒアルロン酸など)が入った製品を選ぶと、皮膚の乾燥を防ぐのに役立ちます。

それでも、シャンプーの適切な選択に迷う場合には、獣医師(皮膚科専門獣医師など)からの提案を仰ぐ方法もあります。

シャンプーの後はよくすすぎ、ドライヤーで乾かすのがおすすめです。ただし、熱風を当てすぎるとかえって皮膚を乾燥させてしまうので、注意しましょう。

アレルギー体質や基礎疾患による皮膚トラブル

犬のなかには、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなど、アレルギー体質が原因で皮膚が乾燥しやすくなっている子がいます。

アレルギーを持つ犬は、元々皮膚のバリア機能が弱く、乾燥や外からの刺激に敏感です。

アレルギーの原因となるもの(アレルゲン)に触れたり、食べたりすると皮膚に炎症が起こり、その結果として皮膚が乾燥し、かゆみやフケなどの症状が出ます。

さらに、皮膚の乾燥が、甲状腺の病気やホルモンバランスの乱れ、あるいは内臓の病気のサインとして現れている可能性も考えられます。

これらの病気があると、皮膚の代謝や免疫機能が低下し、皮膚の乾燥やその他の皮膚トラブルが起こりやすくなります。

単なる乾燥だと思っていたら、実は身体の病気が隠れていたということもあるので、原因のわからない皮膚の乾燥が続く場合は、動物病院に相談しましょう。

加齢による皮膚の保湿力低下

人間と同じように、犬も年をとると皮膚のバリア機能が少しずつ衰えていきます。

シニア期(一般的に7歳以上)に入った犬では、皮膚の生まれ変わり(新陳代謝)のスピードが遅くなり、新しい健康な皮膚細胞が作られにくくなります。

また、皮脂を出す働きも弱ってくるため、皮脂の量が減り、皮膚の水分を保つ力(保湿機能)も低下するのです。

その結果、皮膚が乾燥しやすくなり、それに伴って皮膚のバリア機能も弱くなります。

シニア犬の皮膚の乾燥は、見た目だけの問題ではなく、犬自身の不快感や、より深刻な皮膚トラブルにつながる可能性があるので、年齢に合わせた保湿ケアや栄養管理がより一層大切になります。

犬の皮膚の乾燥によって現れる症状と行動

犬の皮膚が乾燥すると、皮膚にさまざまなサインが現れます。

日頃から愛犬の様子を見て、次のような変化を見逃さないようにしましょう。

皮膚のめくれ・赤み・かさつき

皮膚の乾燥が進むと、次のような変化があります。

- 皮膚の表面がカサカサと乾く

- 潤いがない

- 硬くゴワゴワした感触

- 白っぽい粉を吹く

- 赤みがある

特に、脇の下や内股、お腹周りなど、皮膚の薄いところは赤みが出やすくなります。

かさつきと一緒に赤みが見られる場合は、すでに皮膚炎が始まっている可能性が高いので動物病院に相談しましょう。

頻繁なかきむしりや過度な舐め行動

人間も乾燥肌になるとかゆくなりますが、犬も同じように、乾燥で皮膚がかゆくなると、しきりに身体を掻いたり、舐めたり、あるいは噛んだりするようになります。

犬にとって不快な症状がある場合、以下の行動が見られます。

- 前足で顔や耳の周りをしつこく掻く

- 後ろ足で身体の横を激しく掻きむしる

- 同じ場所を何度も繰り返し舐め続ける

- 自分の身体を噛んで毛をむしってしまう

こうした行動は、一時的にかゆみを和らげるかもしれませんが、皮膚を傷つけ、バリア機能がさらに低下し、炎症が悪化するという悪循環に陥りやすくなります。

愛犬の行動がいつもと違うと感じたら、動物病院の受診をおすすめします。

被毛のパサつきやツヤの低下

健康な犬の毛は、根元から毛先までしっとりとしていて、光に当たると自然なツヤがあります。これは、健康な皮膚から十分な栄養と潤いが毛に送られている証拠です。

しかし、皮膚が乾燥すると、毛の水分も減ってしまい、毛がパサパサと乾燥した状態になり、ツヤがなくなってしまいます。

毛の色がくすんで見えたり、毛の量が減ったり、毛並みがゴワゴワするなど、愛犬の毛並みが、いつもと違うと感じたら、皮膚のケアや栄養管理を見直してみましょう。

犬の皮膚の乾燥に対して家庭でできるスキンケア

愛犬の皮膚の乾燥に気付いたら、まずは家庭でできるスキンケアから始めてみましょう。

正しいケアは、皮膚のバリア機能を助け、乾燥によるトラブルを防ぎます。

ただし、症状がひどい場合や、ケアをしてもよくならない場合には、自己判断せず動物病院に相談しましょう。

犬用保湿スプレーやローションを活用する

犬の皮膚乾燥が気になる部分には、犬専用の保湿スプレーやローションを使って、直接水分と保湿成分を補給する方法があります。

これらの製品は、皮膚に潤いを与え、水分が蒸発するのを防ぐ効果があります。

使うタイミングは、シャンプーの後や、毎日のブラッシングのときなどが効果的です。

乾燥しやすい季節や、エアコンを使っている部屋では、1日に数回、こまめに保湿するのもよいでしょう。

製品を選ぶときは、セラミドやヒアルロン酸といった保湿成分が入っているものや、皮膚への刺激が少ないものを選ぶのがポイントです。

必ず、犬専用の製品を使い、人間用の保湿剤は使わないようにしましょう。

保湿成分入りのシャンプーを選ぶ

毎日のシャンプーも、皮膚の乾燥に影響します。

そのため、シャンプー選びはとても大切なスキンケアのポイントです。

皮膚の乾燥が気になる犬には、洗浄力が優しくて、保湿成分が入ったシャンプーを選びましょう。

セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分が入ったシャンプーを使うと、皮膚の汚れを落としながらも、必要な皮脂を取りすぎずに潤いを保ち、洗い上がりの乾燥を防ぐ効果が期待できます。

シャンプーのときは、ゴシゴシ強くこすらず、優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように十分に洗い流してください。

シャンプーの頻度を見直す

愛犬をきれいにしたいという気持ちから、頻繁にシャンプーをしている飼い主さんもいるかもしれませんが、実は洗いすぎは皮膚の乾燥を招く原因の一つです。

シャンプーをしすぎると、皮膚を守るために必要な皮脂膜まで洗い流してしまい、皮膚のバリア機能が弱くなり、結果として皮膚が乾燥しやすくなります。

適切なシャンプーの頻度は、犬の種類や皮膚の状態、生活環境などによりますが、月に1〜2回程度にしましょう。

ただし、皮膚が特に乾燥している場合や、獣医さんから特別な指示がある場合は、その指示に従いましょう。シャンプーの回数を減らす代わりに、毎日のブラッシングを丁寧に行いましょう。毛についた汚れやフケを取り除き、皮膚の血行もよくなります。

食事やサプリメントによるケアを取り入れる

皮膚の健康は、外側からのスキンケアだけでなく、身体の内側からのケアも大切です。

特に、皮膚の乾燥対策として注目したい栄養素には、オメガ3系脂肪酸やオメガ6系脂肪酸、ビタミン類、亜鉛などがあります。

栄養素は以下の働きをします。

- 皮膚のバリア機能を高める働き

- 炎症を抑える働き

- 皮膚の新陳代謝を助ける働き

これらの栄養素は良質なドッグフードにも含まれていますが、乾燥が特に気になる場合や食事だけで補えないときには、動物病院に相談のうえ、療法食や犬用サプリメントを取り入れるのも有効です。

ただし、サプリメントの与えすぎは身体によくありませんので、獣医さんの指示のもとで使いましょう。

動物病院を受診すべき目安

家庭でのスキンケアを続けていても、愛犬の皮膚の乾燥やそれに伴う症状がなかなかよくならない場合や、ひどくなっている場合には、動物病院に相談しましょう。

病院受診の目安

- 強いかゆみ

- 広範囲の赤みやただれ

- 出血や脱毛

- フケが異常に多い

- 湿疹や膿、滲出液が見られる

- 皮膚が異常に厚い、硬い、薄い

- 保湿ケアをしても乾燥が改善しない、または悪化している

上記の症状は単なる乾燥だけでなく、アレルギーや感染症、内臓の病気など、専門的な治療が必要な病気が隠れているサインかもしれません。

動物病院へ早めの受診をおすすめします。

動物病院で行われる診断と治療

動物病院では、愛犬の皮膚の乾燥やその他の皮膚症状の原因を正確に見つけるために、さまざまな検査や診察を以下のように行います。

視診・皮膚検査・問診で原因を探る

まず、獣医さんは愛犬の皮膚の状態を直接目で見て詳しく観察します(視診)。

次に、飼い主さんから詳しい話を聞きます(問診)。

例えば下記のようなものです。

- いつから症状が始まったのか

- どのような症状が見られるのか

- かゆみの程度はどうか

- 普段どのような食事を与えているか

- シャンプーの種類や頻度はどうか

日常生活やケアの状況、症状の経過などを詳しく質問します。

さらに、必要に応じて皮膚検査を行います。

- 被毛や皮膚の表面をこすり取って顕微鏡で見る検査

- スライドガラスを皮膚に押し当てて細胞を調べる検査

などがあり、細菌やカビ、寄生虫などがいないかを確認します。

これらの検査結果を総合的に判断し、原因を特定していきます。

アレルギーやホルモン異常を検査する

問診や皮膚検査の結果、皮膚の乾燥がアレルギーやホルモンの病気と関係している可能性が疑われる場合は、さらに詳しい検査を行います。

アレルギーが疑われる場合は、下記の検査などを行います。

- 血液検査で何に対してアレルギー反応を起こしやすいかを調べる検査

- 特別な食事を与えて症状が変わるかを見る除去食試験

ホルモンの病気が疑われる場合は、血液検査でホルモンの値を測ります。

これらの検査で身体の病気が見つかった場合は、その病気の治療も一緒に行います。

外用薬や内服薬の使用が必要な場合もある

皮膚の乾燥やそれに伴うかゆみ、炎症などの症状によっては、おうちでのスキンケアだけでは改善が難しく、動物病院で処方される塗り薬(外用薬)や飲み薬(内服薬)による治療が必要になることがあります。

塗り薬としては以下です。

- 保湿剤

- 炎症を抑える薬

- ばい菌やカビを抑える薬

飲み薬としては以下です。

- かゆみを抑える薬

- 炎症を抑える薬

- 抗生物質

獣医さんが犬の皮膚の状態や症状の原因、身体の状態などを考えて薬を処方します。

飼い主さんは、獣医さんの指示にしたがって、正しい使い方・量を守り、根気強く治療を続けていきましょう。

まとめ

愛犬の皮膚がカサカサしているのは、もしかしたら皮膚のバリア機能が弱っているサインかもしれません。

放っておくと、かゆみやフケだけでなく、皮膚トラブルにつながります。

乾燥の原因は、さまざまですが、まずは原因を理解して、保湿を中心としたスキンケアを毎日続けてあげましょう。

おうちでのケアでなかなかよくならないときや、「あれ?」と気になる症状があるときは、動物病院に相談してみてください。

愛犬の皮膚の健康を守り、毎日を快適に過ごせるように、一緒にサポートしていきましょう。

参考文献